-

Musique des couleurs et mémoire picturale dans les paysages russes de Kandinsky

Jean-Claude Marcadé

« Les phénomènes de la vue et de l’ouïe ont comme point de départ les oscillations de l’air. La parenté des accords parfaits en musique et en peinture a comme point de départ les oscillations de l’air. La parenté des accords parfaits en musique et en peinture est la preuve que l’une et l’autre sont soumises aux lois de l’harmonie[1]. »

Henri Rovel

La création kandinskyenne est dominée de façon évidente par son caractère symphonique, ce qui la distingue, en particulier, dans l’abstraction et la non-figuration du premier quart du xxe siècle. Sans aucun doute la fréquentation de l’icône byzantino-russe, où « les couleurs chantent », comme le disait André Lanskoy, a joué un rôle de base déterminant. Mais, sans doute aussi, la fréquentation de la musique allemande, celle d’un Beethoven, d’un Wagner ou d’un Bruckner, imprégnée de la Naturphilosophie romantique, a pu donner des impulsions à la vasteté de la vision du monde comme Univers, et permettre à l’auteur des grandes Compositions, Impressions et Improvisations de jouer avec les couleurs et les lignes comme un compositeur de musique.

Kandinsky a particulièrement insisté sur l’idée que

« la peinture est capable de manifester les mêmes forces que la musique[2] »,

celle-ci étant qualifiée par l’artiste russe de l’art le plus abstrait. La vision rétinienne est trompeuse, seul le Klang, le Laut, le zvuk[3], le son, la sonorité, la résonance peuvent traduire le mieux le monde intérieur.

Dans Du Spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier, la musique tient une grande place. Kandinsky souligne les correspondances qui existent entre les vibrations physiques des ondes sonores et celles des ondes lumineuses en se référant à Aleksandra Zaxarina-Unkovskaja au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, où cette dernière a élaboré une méthode pour « voir les sons en couleurs, et entendre musicalement les couleurs[4] ». La tâche de la peinture est

« de mettre à l’essai, d’évaluer ses possibilités et ses moyens, de les analyser comme le fait la musique depuis des temps immémoriaux […] d’essayer d’utiliser ses possibilités et ses moyens d’une façon purement picturale[5] ».

Parallèlement à la rédaction de son essai, Kandinsky écrit ses « Compositions pour la scène » qui doivent faire apparaître, simultanément mais sans confusion, les mots, la musique, le dessin chorégraphique, la peinture, – justement au moment où, progressivement, il passe à la non-figuration.

Bien entendu, il était au courant des recherches musico-picturales de ses contemporains, comme Paul Gauguin, Mikolajus Čiurlionis, Nikolaï Kulbin[6], Robert Delaunay[7], František Kupka, Vladimir Baranoff-Rossiné[8], Mikhaïl Larionov, Léopold Survage. Il ne s’agit évidemment pas chez Kandinsky de faire une peinture « musicaliste », la musique est un analogon du processus pictural et chaque art reste dans son autonomie. On le sait Kandinsky n’est pas passé par la discipline cubiste, il utilise constamment des termes musicaux, car sa non-figuration des années 1910 se veut semblable, mais non identique, à l’abstraction musicale, alors que les cubistes parisiens et les cubofuturistes de Russie, dans leur interprétation de Cézanne, se livrent à la géométrie du monde des objets.

Il est clair que Kandinsky élimine toute théorie de la transformation directe, par exemple des moyens musicaux en moyens colorés, de la forme musicale en couleurs. Le « modèle musical » dont s’inspire la peinture abstraite n’est pas une mise en œuvre d’une concordance, très relative et subjective, entre sons et couleurs mais une prise de conscience du fonctionnement de la peinture selon des lois optiques spécifiques, en repoussant la tentation de représenter quoi que ce soit d’autre que le mouvement de la couleur et de la ligne.

Dans un manuscrit intitulé Unterschied mit Musik [La Différence avec la musique], Kandinsky souligne ce qui différencie fondamentalement la musique et la peinture :

« La peinture est plus riche dans le choix des formes et par cela même plus imprécise [que la musique]. On n’atteint jamais un son discordant [Mißklang] direct, une dissonance[9]. »

Dans ses mémoires Rückblicke [Regards sur le passé] éditées en 1913 à Munich, puis complétées et traduites en russe à Moscou en 1918 avec un nouveau titre – Stupeni [Étapes] –, le rôle de la musique dans sa création picturale est tout particulièrement souligné. Le peintre russe y souligne l’importance pour lui de la « mémoire visuelle » [pamjat’ zrenija][10], et y affirme que

« [ses] paysages peints de mémoire [lui] réussissaient parfois davantage que ceux peints sur le vif »[11].

Il rapporte aussi qu’à certains moments de ses débuts,

« il s’en allait vers ses rêves de sonorité [zvučnost’], d’une plénitude du “chœur des couleurs” »[12].

Il avance, d’autre part, que

« toute œuvre naît, techniquement aussi, à la façon dont est né le cosmos ; elle passe par la voie des catastrophes, pareillement au grondement chaotique d’un orchestre qui débouche finalement en une symphonie dont le nom est la musique des sphères[13] ».

Kandinsky n’a cessé de proclamer que Moscou était sa patrie spirituelle et visuelle, dans quelque lieu du monde où il se soit trouvé. Cette « Moscou féérique » [Moskva-skazka[14]], dit Kandinsky,

« résonnait en moi à l’heure du crépuscule »[15]. « Moscou est pour moi le point de départ de mes recherches. Elle est mon diapason pictural[16] ».

Valentine Marcadé notait en 1965 que

« Kandinsky resta toujours fidèle à l’esprit russe et son inspiration puisa sans cesse sa vie profonde dans l’art populaire, dans son sens de la couleur : les troïkas, les croix orthodoxes, la vie des saints, les ornements des izbas, les bois sculptés et les églises aux multiples coupoles du coucher de soleil moscovite[17]… »

Pour Kandinsky, Moscou est donc la source de sa mémoire plastique. Il lui consacre un hymne qui est un vrai poème en prose, à l’instar de ceux qui constituent son recueil Klänge[Sonorités] en 1913 (cat. p. XXX) :

« Je guettais cette heure qui fut et sera l’heure la plus merveilleuse du jour à Moscou. Le soleil dans son déclin a atteint cette force suprême, vers laquelle il tendait tout le jour, et à travers laquelle tout le jour il languissait. Ce tableau ne dure pas longtemps : encore quelques instants et la lumière du soleil devient rougeâtre par suite de cette tension toujours plus rouge ; d’abord d’une nuance d’un rouge froid, et ensuite toujours plus chaude. Le soleil absorbe Moscou tout entière en une seule pièce, résonnant comme un tuba qui d’une main puissante bouleverse l’âme. Non, ce n’est pas cette unité rouge qui est la meilleure heure moscovite. Elle n’est que le dernier accord de la symphonie qui fait épanouir dans chaque nuance une vie supérieure, qui fait résonner Moscou tout entière comme un fortissimo dans un orchestre immense. Les maisons roses, mauves, blanches, bleues, azurées, vert pistache, rouge flamme, les églises – chacune comme un chant singulier – l’herbe furieusement verte, les arbres qui mugissent profondément, ou bien la neige qui chante sur mille mode divers, ou bien l’allegretto des branches nues et des bois morts, l’anneau rouge, dur, inébranlable et silencieux de la muraille du Kremlin et au-dessus d’elle, dépassant tout, semblable au cri triomphal d’un alléluia oubliant le monde entier, la ligne blanche allongée, harmonieusement sereine d’Ivan-le-Grand. Et sur son cou long, tendu dans une nostalgie éternelle vers le ciel, la tête dorée de la coupole, qui, au milieu des autres étoiles dorées, argentées, diaprées des coupoles qui l’encerclent, apparaît le Soleil de Moscou[18]. »

L’étude des paysages russes de Kandinsky révèle particulièrement la manière dont le peintre met en œuvre cette poïétique musicalo-picturale. La tempéra de 1906 Lied [Chanson] (cat. p. XXX) est très marquée par la peinture de Nicolas Roerich, en particulier son cycle « Les débuts de la Rus’. Les Slaves » [Načalo Rusi. Slavjane], ou plus encore son tableau de 1901 Les Hôtes d’au-delà des mers [Zamorskie gosti] (Galerie nationale Trétiakov). On est frappé dans l’œuvre de Kandinsky par le caractère rythmique des lignes (rames, mâts, voiles) et de l’ornementation des différentes embarcations. Ce tempo linéaire surplombe la palette ondoyante et miroitante de l’eau de la Volga, ce fleuve mythique de tout le continent russien que le penseur Vasilij Rozanov appelait un « Nil russe ».

De même, le pointillisme du Reitendes Paar [Couple à cheval] de 1906-1907 (cat. p. XXX) est moins la figuration d’une scène médiévale que l’orchestration purement mélodique de touches qui n’ont d’autre fonction que la création d’une partition picturale visant à donner la tonalité spécifique d’une imagerie purement lyrique. On trouve ce système pointilliste dans la tempéra sur carton Die Nacht [La Nuit] (1907, fig. 1) et surtout dans la gouache de 1903, Die Braut [La Mariée] (fig. 2), une vraie symphonie de nuances colorées.

Quant à la célèbre toile La Vie bigarrée[Pëstraja žin’] (1907, cat. p. XXX), appelée aussi du temps de Kandinsky La Vie mélangée, elle joue également avec l’instrumentation des touches pointillistes qui se portent du sol aux vêtements de certains personnages. C’est la Sainte Rus’ qui est ici présentée dans son pèlerinage terrestre. Là aussi de gros traits de pinceau rythment le paysage, qui ne représentent rien de précis qu’eux-mêmes. Kandinsky souligne que lorsqu’il peignait ses études, il se donnait une pleine liberté en se soumettant même « aux “caprices” de la voix intérieure » et il mettait avec sa spatule

« des traits et des coups de pinceau [šlepki] sans beaucoup se préoccuper des maisons et des arbres et en faisant surgir la sonorité des diverses couleurs »[19].

En contemplant ces effets de rassemblement dans une seule image de la diversité des acteurs humains de la vie russe, cette communion des anciens et des jeunes, des boyards et des simples gens, on pense au concept de la pensée philosophique russe depuis Alexej Xomjakov, celui de la sobornost’ [communion universelle] dans sa perspective pravoslave. L’idéal suprême de la pensée russe, tel qu’exprimé par Dostoïevski dans son célèbre discours sur Pouchkine en 1880, repose sur « la conciliation universelle des idées ».

Dans les non-figurations de 1911-1013 – Improvisation 21a (1911, cat. p. XXX), Étude pour Kleine Freuden [Étude pour Petites joies] (1913, cat. p. XXX), Kleine Freuden [Petites joies] (1913, fig. 3) – Kandinsky organise une partition picturale avec le même souci rythmique, multipliant les lignes zigzagantes comme des graffitis, les « rames » ou les « brancards » de canots ou de troïkas improbables, les courbes en contrepoint, prêtes à s’envoler, le tout formant la liaison du ciel et de la terre.

À cette esthétique du trait, correspondent le son, des bruits indistincts dans les poèmes en prose qui contrastent avec toute une poétique du silence sonore, pour parler comme Mallarmé. Ce sont des pauses, des syncopes, des points de suspension, des gestes sans paroles. Kandinsky fait apparaître la vibration intérieure non seulement par le silence mais aussi par la transformation de certaines voyelles et consonnes en onomatopées.

« Chaque sonorité, chaque couleur, chaque mouvement a une valeur intrinsèque[20]. »

Un des traits distinctifs de la poétique de Kandinsky est la hiéroglyphisation des éléments figuratifs qui apparaît comme une constante de sa création et cela dès la mise en branle du monde sensible autour de 1909, ce qui va de pair avec son écriture théorique, critique, philosophique, poétique.

[1] Henri Rovel, « L’harmonie en peinture et en musique », article traduit en russe que publie Kandinsky dans le catalogue du second Salon d’Izdebsky à Odessa en 1910. Henri Rovel y passe en revue les théories de Young, de Helmholtz, de Rood sur les rapports entre les ondes musicales et les ondes colorées.

[2] À l’écoute de Lohengrin, Kandinsky dit avoir pris conscience que

« la peinture est capable de manifester les mêmes forces que la musique » (V. Kandinsky, Stupeni [Étapes], Moscou, Section des arts plastiques du Narkompros [IZO], 1918, p. 19).

C’est en fait le Wagner de Tristan und Isolde et le Ring des Nibelungen qui, plus tard, l’a conforté dans cette idée.

[3] Les deux premiers termes relèvent de l’allemand, le troisième du russe [NdE].

[4] Vassily Kandinsky, Du Spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier, éd. établie et présentée par Philippe Sers, traduit de l’allemand par Nicole Debrand et du russe par Bernadette du Crest, Paris, Denoël, 1989, p. 110-111. Un livret inédit d’Aleksandra Zaxarina-Ukovskaja se trouve dans le fonds Kandinsky du Lenbachhaus à Munich.

[5] Ibid., p. 114, note 1. Dans une note inédite, écrite en allemand vers 1909, Kandinsky fait remarquer que

« la correspondance des tons colorés et musicaux n’est, cela va de soi, que relative ».

Par exemple,

« le vert – jaune et bleu – un violon calme dans des tons plus profonds. Violet – rouge et bleu (tous les deux froids) équilibre difficile (il est difficile de désigner le violet et le lilas) cor anglais, chalumeau. Orange – rouge + jaune comme un funambule, tenir toujours l’équilibre, inclinaison vers la droite et vers la gauche. Cloche d’église médiane qui sonne de façon monotone (Angelus) ; voix de contralto, alto » (Wassily Kandinsky, « Das Korrespondieren der farbigen und musikalischen Töne », dans Wassily Kandinsky: Gesammelte Schriften 1889–1916: Farbensprache, Kompositionslehre und andere unveröffentlichte Texte, Helmut Friedel [éd.], Munich, Berlin, Londres, Prestel Publishing, 2007, p. 321).

[6]

« Aux combinaisons étroites des sons correspondent en peinture les combinaisons étroites de couleurs, voisines dans le spectre […] Par des combinaisons étroites on peut obtenir aussi des tableaux musicaux, faits de taches de couleur séparées qui se fondent en une harmonie fugitive, semblablement à la nouvelle peinture impressionniste » (Nikolaï Kulbin, cité parValentine Marcadé, Le Renouveau de l’art pictural russe, Lausanne, 1971, p. 208.

Kulbin va jusqu’à établir, dans ce qu’il appelle « la musique en couleur » [tsvetnaja muzyka] chez Rimskij-Korsakov, un tableau de correspondances son-couleur : do rouge, ré orange, mi jaune, fa vert, sol bleu ciel, la bleu, si violet, (ibid.).

[7] Robert Delaunay, lettre à Kandinsky, 5 avril 1912 :

« J ’attends encore un assouplissement des lois que j’ai trouvées, basées sur des recherches de transparence des couleurs comparable aux notes musicales, ce qui m’a forcé de trouver le mouvement de la couleur » (citée dans Robert Delaunay, Du Cubisme à l’art abstrait, Documents inédits publiés par Pierre Francastel et suivis d’un catalogue de l’œuvre de R. Delaunay par Guy Habasque, Paris, 1957, p. 178).

[8] Voici ce que Kandinsky écrivait à son ami, le compositeur russe Thomas von Hartmann [Foma Aleksandrovič Gartman] :

« Rossiné (un jeune peintre russe), qui travaille la théorie de la peinture et tout spécialement des partitions musicales, veut absolument faire ta connaissance. Lui-même est fantastique. Peut-être qu’il viendra encore une fois à Munich en septembre, autrement il te demande de venir en Suisse (à Weggis près de Lucerne – il y a un centre de la Suisse qui peint : “Moderner Bund” » (Lettre de V. V. Kandinskij à F. A. Gartman du 2O.VIII. 1912, Archives nationales de Russie [RGALI], Moscou).

[9] Wassily Kandinsky: Gesammelte Schriften 1889-1916, op. cit., p. 347

[10] Stupeni, op. cit., p. 32

[11] Ibid.

[12] Ibid., p. 26.

[13] Ibid., p. 34.

[14] Ibid., p. 19.

[15] Ibid., p. 25.

[16] Ibid., p. 56.

[17] Valentine Vassutinsky [Marcadé], « L’effervescences intellectuelle et les recherches esthétiques des peintres russes du début du xxe siècle », Revue de l’École nationale des langues orientales, vol. 2, 1965, p. 159.

[18] Stupeni, op. cit, p. 12-13. Traduction de Valentine et Jean-Claude Marcadé.

[19] Stupeni, op. cit., p. 25.

[20]

« Jeder Klang, jede Farbe, jede Bewegung haben einen inneren Wert » (Kandinsky, Über das Theater. Du théâtre. O teatre, éd. établie et présentée par Jessica Boissel, avec la collaboration de Jean-Claude Marcadé, Paris, Adam Biro, 1998, p. 68.

Catégorie : De la Russie

-

Musique des couleurs et mémoire picturale dans les paysages russes de Kandinsky

-

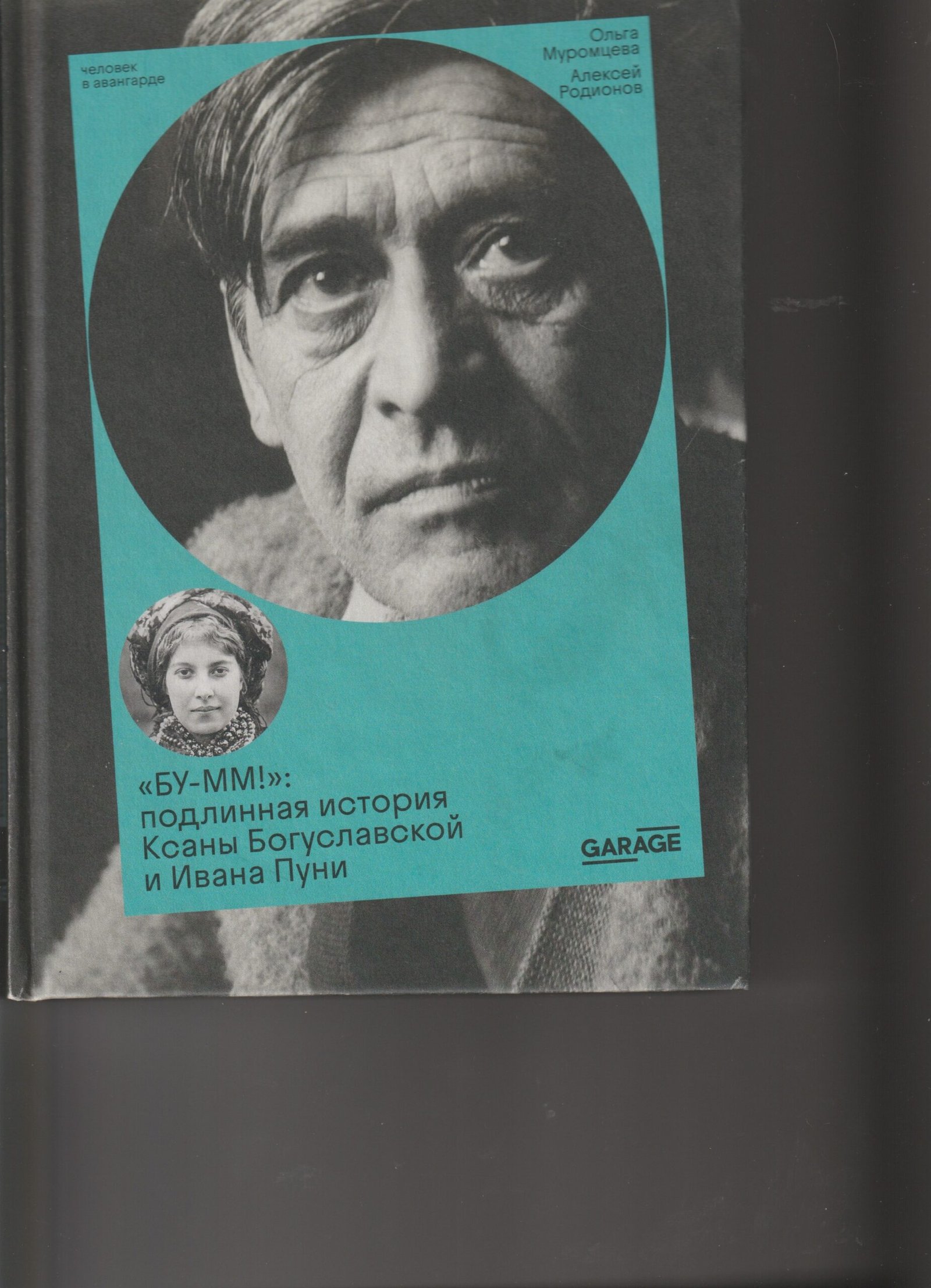

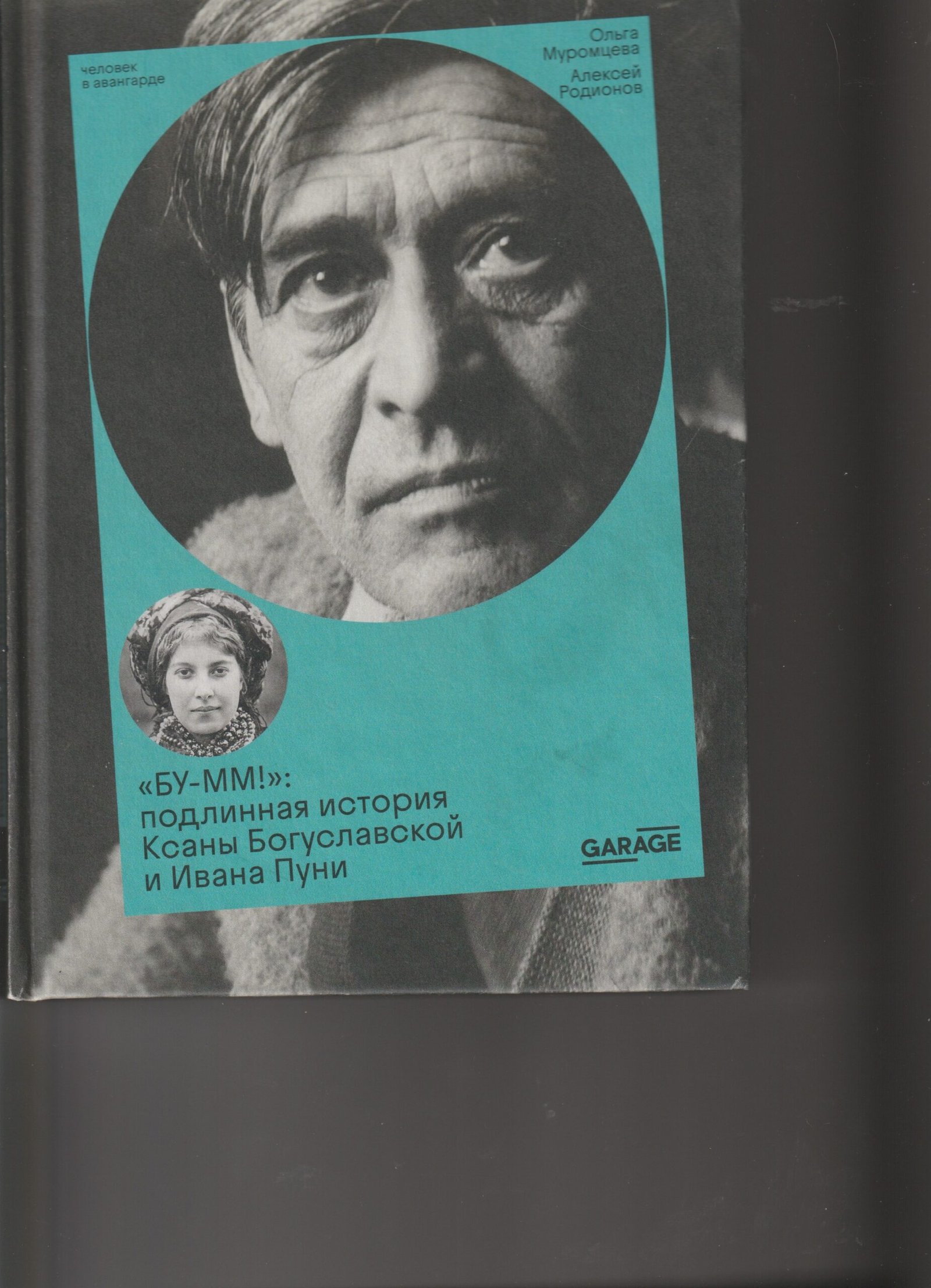

« Bou-m ! » La véritable histoire de Ksana Bogouslavskaïa et d’Ivan Pougny

Olga MOUROMTSÉVA, Alexeï RODIONOV

« Bou-m ! » La véritable histoire de Ksana Bogouslavskaïa et d’Ivan Pougny, Moscou, Garage, 2025

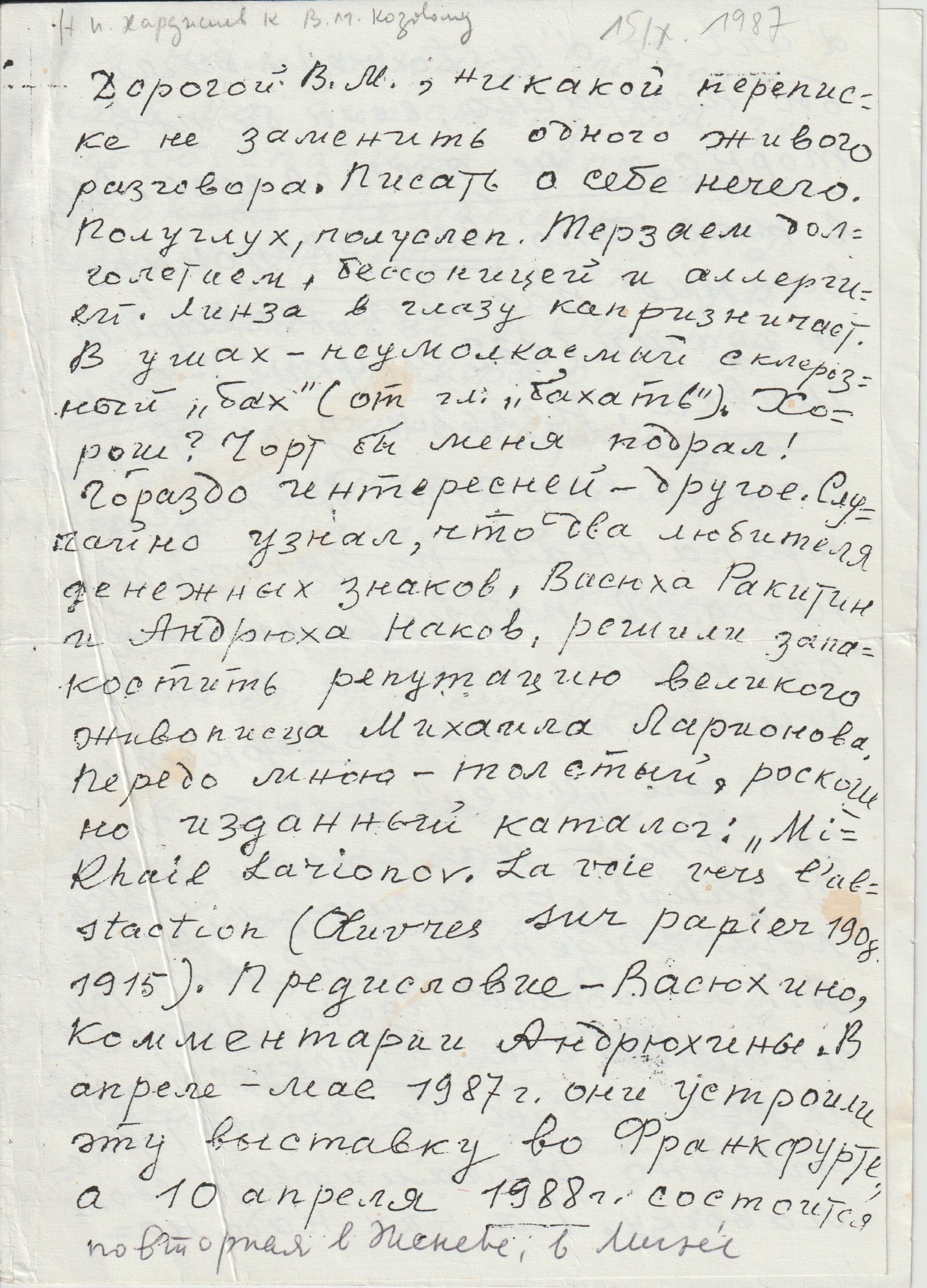

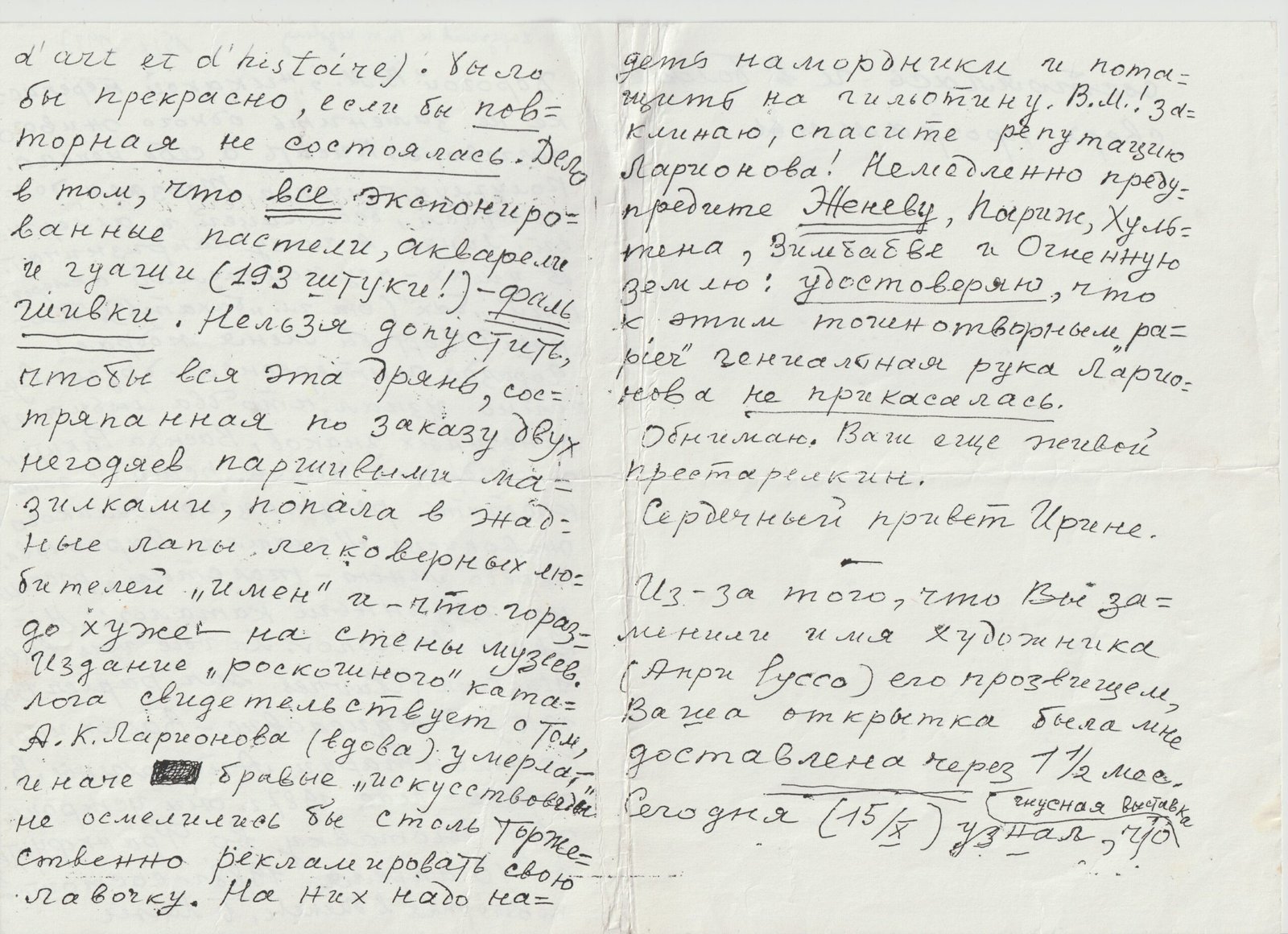

Ce livre, à la fois biographie et enquête, est une véritable bombe dans le domaine de l’histoire de l’art concernant l’art russe du XXème siècle. Tout l’ouvrage est centré sur la vie et l’importance qu’a eue l’Ukrainienne Ksana Pougny sur la vie et l’œuvre de son mari, Vania, Vanietchka Pougny auquel elle vouait non seulement un amour total avec une composante maternelle, mais qu’elle considérait un peintre de génie, au niveau des plus grands représentants de l’avant-garde russe. Cela s’est manifesté tout particulièrement après le départ des Pougny de la Russie soviétique par son activité d’art dealer qui lui a fait abandonner petit à petit son propre travail de peintre qu’elle ne considérait pas digne de rivaliser avec l’œuvre de Vanietchka. Le livre d’Olga Mouromtséva et d’Alexeï Rodionov reproduit un certain nombre des travaux de Ksana qui, de façon dominante sont d’ordre décoratif et plus proche du design (Elle a travaillé en particulier pour des décors de théâtre et pour la mode). Il sera tout de même intéressant de rassembler à l’avenir tous ses travaux et de les montrer, ce qui n’est pas visiblement le but du livre consacré plutôt au couple Pougny et à corriger ou à compléter ce qui a été dit et montré sur la vie et la création de Ksénia Léonidovna et d’Ivan Albertovitch.

Le travail très fouillé d’Olga Mouromtséva et d’Alexeï `Rodionov s’attache donc en priorité à relever les fausses informations que l’on continue de prendre pour argent comptant et qui ont été jusqu’ci véhiculées dans les nombreuses rétrospectives Pougny.

Tout d’abord Ksana :

« Ksénia Bogouslavskaïa était une femme active et aimant la vie – pour utiliser la terminologie de Liev Goumiliov une “passionnelle“ [passionarnaïa]. En plus de cela, elle possédait une certaine propension à l’aventurisme et, pour atteindre les objectifs qu’elle s’était donné, elle avait facilement recours à des mystifications anodines (voire très toxiques) » (p. 17).

Une de ses premières mystifications, c’est son nom de famille qui était en réalité « Bogoslovskaïa ». Elle est né à Odessa le 24 février 1892 dans une famille de militaires, quitta la ville de la Mer Noire à l’âge des 7 ans (comme sa compatriote Sonia Stern-Delaunay une dizaine d’années plusdtôt). Le dictionnaire biographique Khoudonniki rousskovo zaroubéjia (Les artistes de l’étranger russe) de O. Leïkine, K. Makhroff, A. Sévérioukhine, St-Pg, 1999, donne Saint-Pétersbourg ou Novgorod comme son lieu de naissance, le 21 janvier 1892 et ne mentionne pas les pérégrinations de Ksana entre 1899 et 1910. En 1899, toute la famille Bogoslovski (elle, sa mère et son frère aîné Léopold) rejoint leur mari et père Léonid en mission militaire au nord de la Chine, sur la Péninsule de Kwantung, où il meurt en 1902. Les Bogoslovski s’installèrent en 1903 à Saint-Pétersbourg. Ksénia y fit ses études secondaires jusqu’au baccalauréat en 1908 dans le lycée de jeunes filles Téréza Oldenbourgskaïa. Elle passe l’été de 1908, âgée de 16 ans, avec sa mère dans la ville finlandaise de Kouokkala où régnait une très grande activité artistique, en particulier autour de la maison de Répine. C’est là que Ksana et Ivan se rencontrèrent pour la première fois et elle nous a raconté combien elle avait été attirée par le beau et timide Ivan, âgé alors de 18 ans.

Cependant, deux ans plus tard, en 1910, elle épouse l’artiste ukrainien Sergueï Kolossov, selon ses dires, pour échapper à l’emprisonnement à cause de sa participation à une cellule révolutionnaire.

Sergueï Kolossov avait lui-même été arrêté à Saint-Pétersbourg en 1907. Les auteurs du livre ne nous disent pas si cela était dû à son nationalisme ukrainien, car il venait de cette région de Galicie et des Carpates ukrainiennes où se mêlaient déjà dans le cadre de l’Austro-Hongrie de nombreuses revendications identitaires (p. 25). En tout cas, revenu en Ukraine, et reprenant son nom ukrainien de Serhii Koloss, il fut un des acteurs du renouveau d’un art national ukrainien dans la ligne du néo-byzantinisme de Mykhaïlo Boitchouk qui fut un de ses professeurs. Il fonde en 1925 le département du « Textile » à l’Institut d’art de Kiev. Sans doute que cet intérêt pour le textile et l’art décoratif a dû avoir une importance pour l’art de Ksénia

Bogouslovskaïa qui a travaillé de façon permanente dans le design.

Mais, semble-t-il, Ksana n’a jamais fait état de son ukraïnité alors que son prénom diminutif « Ksana » n’est pas russe, c’est celui, ukrainien d’Oxana. Mais elle a continué à porter officiellement le prénom russe « Ksénia ». Comme me l’écrit Alexeï Rodionov, son père n’était pas ethniquement ukrainien, il venait de Iaroslav. Mais une grande partie de l’œuvre de Tatline ou de Malévitch, qui n’étaient pas ethniquement ukrainiens, fait partie de l’École ukrainienne à l’intérieur de ce qu’on a pris l’habitude d’appeler de façon arbitraire l’avant-garde russe, laquelle devait s’appeler, par exemple, « l’art de gauche en Russie et et en URSS ». Quant à Ksénia Léonidovna, la culture ukrainienne ne lui était pas étrangère, même si elle ne la revendique pas

Quand ma femme Valentine, née elle aussi à Odessa, l’a rencontrée en ma compagnie vers le milieu des années 1960, il n’y eut aucune conversation à ce sujet. Elle a plutôt été désagréable, car ayant donné à voir à Valentine le texte russe La peinture contemporaine publié à Berlin, elle le lui a violemment enlevé de ses mains quand Valentine a voulu noter des passages de ce livre…

Nous étions amis de la demi-sœur de Pougny, Olga Gorianskaïa-Kobylanskaïa qui se plaignait de l’hostilité à son égard de Ksana. Elle se montrait évasive quand on lui demandait quelles étaient les origines de celle-ci. Comme me l’écrit Alexeï Rodionov, son père n’était pas ethniquement ukrainien, venant de Iaroslav, mais une grande partie de la création de Tatline ou de Malévitch, qui n’étaient pas ethniquement ukrainiens, fait partie de ce que j’appelle l’École ukrainienne » à l’intérieur de ce que l’on a pris l’habitude d’appeler arbitrairement « l’avant-garde russe » et que l’on pourrait mieux appeler « L’art de gauche en Russie et en URSS ». Quant à Ksénia Léonidovna, plusieurs faits de sa vie montrent que la culture ukrainienne ne lui était pas étrangère, même si elle ne la revendique pas comme telle…

En tout cas, nous avons une belle photographie de Ksana en 1911 dans le costume national des Houtsoules de Transcarpatie ukrainienne, qui ont été magnifiés dans une nouvelle de l’écrivain Mykhaïlo Kotsoubynsky, Les ombres des ancêtres oubliés, écrite précisément en 1911 ; cette nouvelle raconte les amours impossibles et tragiques d’Ivan et de Maritchka qui, tels Romeo et Juliette, sont les enfants de familles ennemies, et cela dans les paysages des Carpates ukrainiennes. Ksana ne l’a sans doute jamais lue, mais visiblement, en 1911, les Houtsoules faisaient déjà parler d’eux pour le raffinement de leur art qui imprègne l’ornementation des vêtements, des objets utilitaires de l’architecture religieuse. C’est ce qu’a magnifié l’Arménien Paradjanov dans son film ukrainien, traduit en français par Les chevaux de feu, réalisé en 1966. Ksana a raconté à Khardjiev qu’elle avait entendu les histoires sur le folklore et la démonologie houtsoules par l’écrivain et ethnographe ruthène Pétro Chekernyk-Donykiv qui a fait visiter les régions houtsoules à Kotsioubynsky et lui fit connaitre ces Ukrainiens des Carpates et l’aida à rassembler de la documentation sur leur art et leurs légendes.

Et, de plus, on sait que Khlebnikov, dont la mère était ukrainienne, fut très proche de Ksana, et a écrit en 1912, sans doute en son honneur, le poème houtsoule Hevki, hevki, il n’y a pas de vent, que les auteurs du livre donnent en entier. (p.31-32).

À l’automne 1911, Ksana et son mari Kolossov sont à Naples et s’inscrivent dans une école d’art. Et voilà qu’en février 1912 elle rencontre le jeune Pougny de passage dans la ville. C’est le coup de foudre (elle a vingt ans, lui 22). Elle quitte son mari pour toujours et le jeune étudiant pétersbourgeois l’installe d’abord à Paris où elle vit seule avant de le rejoindre en mai 1913 à Saint-Pétersbourg; ils y vivent maritalement au vu et au su de leurs amis et parents. Ksénia Léonidovna restera officiellement Mme Kolossova jusqu’à son mariage avec Ivan Albertovitch qui eut lieu le 15 février 1920 dans l’église Saint Matthias de Pétrograd où Pougny avait été baptisé.

Olga Mouromtséva et Alexeï Rodionov corrigent la date de naissance d’Ivan Albertovitch : il est né et baptisé à Saint-Pétersbourg le 22 mars 1890 (et non 1892, voire 1894 comme c’était écrit jusquici) (p.35)…Ils notent que Vélimir Khlebnikov était amoureux « de la belle et coquette Bogouslavskaïa ; mais elle, elle n’aimait que son mari et pensait seulement à organiser pour lui des “boums“, comme on disait alors chez nous et à l’étranger. Par la suite, ce “boum“ fut réalisé avec les deux expositions qu’ils avaient financées, “Tramway V“ et “0,10“, la “Dernière exposition futuriste de tableaux“ »à Pétrograd en 1915 (p.58).

Bogouslavskaïa et Pougny participèrent de façon active à la politique de transformation de la société russe menée par les bolcheviques après Octobre 1917 et cela, plus qu’il n’a été mentionné dans ce qui a été écrit sur les Pougny. En particulier, Ksana était une activiste de la destruction des vieux monuments de Saint-Pétersbourg (p. 103–106). Je note que cela était le cas, entre autres, de Maïakovski ou de Malévitch…. Les Pougny étaient alors proches de l’hebdomadaire des communistes-futuristes L’art de la commune de Nikolaï Pounine en 1918-1919.

Mais dès le début de 1919 Ksénia et Ivan sont déjà à Vitevsk et, aux côtés de Chagall, mènent une activité de propagande, tout particulièrement Ksana qui crée en avril 1919 la section « Les arts apppliqués » qui ne dura que 3-4 mois. Pougny, lui, écrit des articles pour le recueil L’art révolutionnairequi parut à Vitebsk le 20 avril 1919. Les auteurs citent « Le futurisme », « La nouvelle production et le nouvel art », « Les enseignes de boutique et l’art de la rue », « La Libération de la peinture », « La déclaration des imaginistes ». Il y avait aussi dans ce recueil des textes de Chagall et de Malévitch » [« Le suprématisme – le carré, le cercle, le sémaphore du contemporain »] (p.116-117). Mais en avril 1919, les Pougny sont déjà à Pétrograd où est ouverte la « Première exposition nationale libre d’œuvres d’art » qui comportait 18 tableaux d’Ivan Albertovitch (Ksana n’y participa pas). Il y était montré pour la première fois une « nature-morte » représentant une assiette ordinaire en porcelaine fixée à une planche de bois, intitulée « Sans titre » , dont seulement une photographie se trouve aujourd’hui au Musée Maïakovski de Moscou. Olga Mouromtséva et Alexeï Rodionov soulignent la proximité de cette œuvre avec La boule blanche [dont l’original de 1915 est perdu] et qu’elle achève une période importante pour Pougny (p. 120-123).

Pougny avait son propre atelier aux Svomas (Ateliers libres) de Pétrograd en 1919-1920. Les auteurs du livre donnent les noms des étudiants qui en firent partie et les activités de ces Ateliers libres (p. 126-133).

Puis tout un chapitre est consacré à l’important épisode berlinois des époux Pougny sous le titre « Vania et Ksana. Les premières années de l’émigration, 1920-1923 ». Parmi les éléments nouveaux apportés par Olga Mouromtséva et Alexeï Rodionov, il y a quatre photographies de deux cimaises de la célèbre exposition Pougny à la Galerie Sturm. Une photographie montre un fragment de cette exposition de la collection Ali Akkari (p. 145) ; les deux suivantes sont les photographies de deux cimaises, dont l’une est coloriée par Ksana, se trouvant dans la collection des artistes Annie Cardin et Claude Bogratchew qui ont été les aides rémunérés de Ksana après la mort d’Ivan Albertovitch, comme nous le verrons plus loin (p. 146) ; dans cette même collection se trouve la quatrième photographie d’un autre fragment de l’exposition avec sur une cimaise un grand collage sur tout le mur du chiffre 28, à gauche de dessins représentant « des surfaces planes en couleurs » (p. 147).

Il y avait dans l’exposition « 52 dessins sans-objet, datés de 1915/1916 et 1916 dont une partie étaient des esquisses pour des sculptures abstraites » (p. 147). Les auteurs posent la question de la réalité de cette datation, « car pour Ivan Albertovitch, cette époque avait été la moins productive » (p. 147). Et de demander :

« On pourrait supposer que ou bien l’artiste faisait des travaux pour lui, pour « les mettre dans un tiroir », en ne réalisant ces projets que sur le papier, ou bien la date donnée est inexacte et faisait partie de la mythologisation de sa propre création, appelée à confirmer le rôle de Pougny dans le développement de l’abstraction géométrique des assemblages construits et de la peinture-couleur [tsvétopis’ = chromographie] » (p. 147).

Olga Mouromtséva et Alexeï Rodionov pensent que Vania et Ksana ont exécuté en vitesse ces compositionsgraphiques juste avant l’exposition, « en s’appuyant sur les images de leurs contre-reliefs réellement existants ou imaginés » (p. 147). Ils y voient « la première expérimentation de reconstruction des œuvres perdues, à la suite de quoi Ksana se fera remarquer beaucoup plus tard après la mort d’Ivan » (p. 146-147). Le chapitre berlinois fourmille d’une multitude d’informations sur la vie des « Russes à Berlin » au début des années 1920 et sur les contacts du couple Pougny avec beaucoup) d’artistes et écrivains allemands et internationaux.

Le chapitre suivant est intitulé « Ksana et Vania à Paris : 1923-1956 ». La nouvelle peinture de Pougny, comme cela avait eu lieu à Berlin se détourna définitivement de l’abstraction sans-objet. Cette nouvelle figuration, très originale, mêlant une géométrisation post-cubiste, qui avait été théorisée par Ozenfant et Le Corbusier dans leur livre de 1918 Après le cubisme, à une facture-texture de la couleur particulièrement énergique, sans oublier le filigrane alogiste. Olga Mouromtséva et Alexeï Rodionov décrivent minutieusement les nombreuses expositions parisiennes de Pougny et insistent tout particulièrement sur les difficultés psychiques qui tourmentaient régulièrement Ivan Albertovitch et ses dépressions. Ksana fut là un appui de tous les instants et ne cessa de s’occuper de lui et de la propagation de son œuvre. C’est en 1952, dont 4 ans avant la mort de Pougny, qu’ils firent la connaissance d’un négociant de coton, le jeune Suisse de 40 ans Herman Berninger qui était tombé amoureux de la peinture de Pougny et devint son collectionneur principal.

L’avant-dernier chapitre du livre d’Olga Mouromtséva et Alexeï Rodionov s’intitule « Ksana après Vania » et c’est là qu’ils exposent ce qu’ils avaient annoncé dans le chapitre berlinois, à savoir que toute la production d’œuvres de Pougny qui n’apparaissent dans les expositions internationales à partir de 1958 jusqu’à la mort de Ksana en 1972 et au-delà, est la fabrication d’œuvres créées de toute pièce à Paris par Ksana et/ou sous sa direction (p. 234-256). C’est-à-dire que Ksénia Léonidovna nous a tous trompés, nous qui avons exposé Pougny ou avons écrit sur lui. Bien entendu, dans nos expositions de 1993 au MAMVP et à la Berlinische Galerie, nous avons mis pour certains assemblages la mention « constructions », mais avons indiqué 1915/1916 comme les dessins modèles de ces constructions….

Le fait que Ksana voulait placer son Vanietchka à la hauteur des autres génies de l’avant-garde en Russie et URSS dans les années 1910-1920, n’excuse pas cette manipulation. Pougny serait resté, avec ce qui est avéré de lui, un des grands peintres du XXème siècle. Je note que Tatline, dont la plupart des contre-reliefs n’existent qu’en photographies, a toujours été reconnu comme un des grands novateurs de l’art du XXème siècle et les reconstructions qui ont été faites, à l’imitation de ce qu’avait inauguré de façon trompeuse Ksana, n’apportent rien de bon.

On peut certes, comme le font Olga Mouromtséva et Alexeï Rodionov, constater que Ksénia Bogouslavskaïa fait partie des « veuves d’artistes » qui se sont mises au service du génie de leur mari. Mais aucune, que ce soit Virginie Pevsner ou Nina Kandinsky ne s’est permis ce qu’a fait Ksana. Et sa compatriote odessite Sonia Stern-Delaunay, si elle n’a pas hésité à « restaurer » les tableaux abîmés de Robert (en particulier avec le concours rémunéré de Mansourov), cela ne l’a pas empêchée de continuer à créer avec succès sa propre œuvre d’une très grande force. Alors que Ksénia Léonidovna a sacrifié sa propre créativité, sans doute à juste titre, car elle avait conscience que son travail pictural n’avait rien à voir avec l’audace transformatrice d’Ivan Pougny dans toute sa poïétique.

Non seulement les reliefs de Pougny montrés en Europe dès 1958 ne sont pas de Pougny, mais les deux collages de 1915 d’un objet utilitaire sur une planche – l’Assiette de Stuttgart, et la Boule blanchedu MNAM ne le sont pas non plus (p. 244-245). L’œuvre de Stuttgart a été reconnue comme une fabrication tardive, mais la Boule blanche du MNAM était considérée jusqu’ici comme de 1915. Olga Mouromtséva et Alexeï Rodionov apportent la preuve que ce n’est pas le cas en confrontant une photographie de l’œuvre en 1915 et l’état actuel de cette nature-morte.

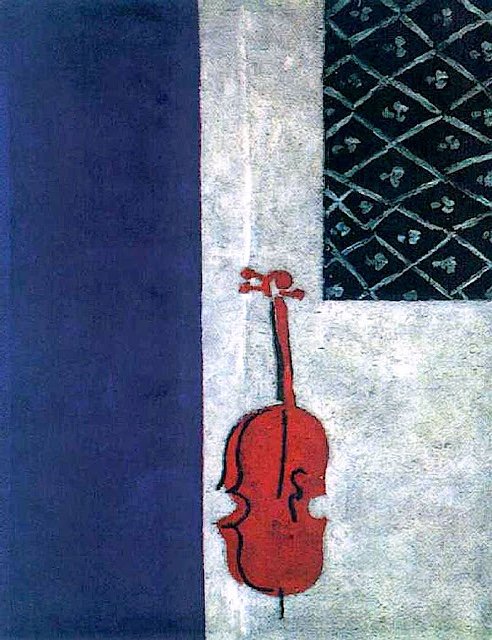

Mais ce ne sont pas que les reliefs qui ont fait l’objet d’une « reconstruction » après la mort de Pougny. Ce sont aussi des tableaux qui ont subi le même sort, à savoir d’être des répliques exécutées par Ksénia Léonidovna. C’est le cas du célèbre et magnifique Violon, en réalité un violoncelle, car un violon n’a pas de pique. C’est sans doute

le fait de la petite dimension de l’instrument qui a fait croire qu’il s’agissait d’un violon, ce qui explique que Ksana, qui n’avait aucune culture musicale, a présenté sa peinture à la colle (MNAM) horizontalement, alors que je me souviens que l’original à l’huile du Musée national russe a été, il y a très longtemps, exposé verticalement, ce qui donne plus de sens à cette suprématisation d’un violoncelle.

La réplique qui porte les mêmes dimensions que le tableau original était présentée par Ksana comme son esquisse (p. 245-246).De même, le fameux chef-d’œuvre Bains a des dimensions différentes (75x92cm) que la photographie des années 1910 se trouvant au Musée Maïakovski de Moscou, reproduite en 1957 dans la monographie de Gindertael (55×70 cm). « Visiblement, les choses n’ont pas pu se faire sans quelque “sorcellerie“ ksanienne » (p. 240). Ksénia Léonidovna a travaillé fiévreusement à la constitution du catalogue raisonné que Berninger publiera en 1972. Ses aides, le sculpteur Claude Bogratchew et la peintre Annie Cardin « prirent sur eux une grande partie des efforts organisationnels de la rédaction des présentations et des prises de vue (des ektachromes) des nombreux tableaux dispersés dans plusieurs collections » (p.249).

Olga Mouromtséva et Alexeï Rodionov consacrent la fin du chapitre à l’épisode du célèbre footballeur Roby Herbin dont elle tomba amoureuse en 1964 à l’âge de 72 ans. Ils y voient « son besoin de protection maternelle d’un homme, qui sommeilla et s’accumula en elle après la mort d’Ivan » (p. 250). Ksana se passionne alors pour le sport et dit qu’elle lit régulièrement 4 revues et journaux sportifs. Elle fit aussi dès 1965 un lifting personnel, assista à tous les matchs où jouait Herbin à qui elle acheta une Alfa Romeo et lui donna quelques tableaux de Pougny (les auteurs ne disent pas lesquels)…

Le chapitre de conclusion est intitulé « Vania après Ksana ».

Dans une lettre au peintre Choukhaïev en 1964, Ksana écrit :

« Il y a un ami en Suisse, je le vois deux fois par an – il adorait Vania et a reporté son amitié sur moi » (p. 260).

Il s’agit en effet du marchand de coton et collectionneur de Pougny Herman Berninger à qui, après un AVC en 1965,

qui diminua son activité, elle donna toutes les archives pour le catalogue qu’elle voulait réaliser. C’est ainsi que le marchand de coton, qui n’avait aucune qualification professionnelle dans le domaine de l’art, devint l’éditeur et le financier de ce catalogue. Les auteurs expliquent l’absence de Ksana parmi les auteurs du catalogue, même si celui-ci lui est dédié, par la supposition que Berninger aurait été irrité par les dépenses somptuaires de Ksana (entre autres, l’Alfa Romeo à Herbin, la croisière en Méditerranée avec son infirmière et sa nièce), payées avec les tableaux de Pougny. À ce propos je me souviens comment Jean Chauvelin au contraire trouvait extraordinaire la possibilité qu’avait Ksana de dépenser chaque jour des milliers et des milliers de francs…

Après la parution du second catalogue raisonné de l’œuvre française de Pougny en 1992, après la vente à la Berlinische Galerie de plusieurs tableaux importants de la période berlinoise, le collectionneur suisse « commença à acquérir massivement des faux à la manière du premier Pougny et, dans le même temps, de fournir des certificats d’authenticité de ces pseudo-Pougny » (p. 262).

« La triste apothéose de cette activité fut l’exposition de Bâle en 2003 qui devait faire triomphalement le bilan de l’activité de collectionneur de Berninger » (p. 262).

Plusieurs de ces faux furent présentés dans des galeries parisiennes et certains furent achetés par le Musée Ludwig à Cologne qui relata la présence de ces faux dans le catalogue de son exposition « L’exposition de l’avant-garde russe au Musée Ludwig » en 2020.

Le livre d’Olga Mouromtséva et Alexeï Rodionov se termine par une annexe intitulée « Interview des artistes Annie Cardin et Claude Bogratchew fragment). Égreville 22 novembre 2024 »

La peintre Annie Cardin et le sculpteur Claude Bogratchew ont fait connaissance de Ksana en 1960 à l’occasion d’une exposition que Bograthew avait réalisée d’œuvres graphiques de grands peintres da seconde moitié du XXème. Ksana utilisa alors les deux artistes pour faire des cadres, mettre de l’ordre dans l’atelier de la rue Notre-Dame des Champs, l’aider à trier, identifier, photographier les tableaux. Elle les payait soit en argent, soit avec des dessins tardifs ou découpés. Claude Bogratchew déclare :

« Pougny peignait sur des morceaux occasionnels de papier ou de toile et Ksana, après sa mort, découpait les fragments qui lui paraissaient intéressants et les estampillait. Elle a rassemblé 100 ou 150 de ces tableaux et les mettait en vente. Et cela était une faute parce que ce n’étaient que des choses insignifiantes que Pougny gardait pour lui et non pour les montrer » (p. 270)

Cardin et Bogratchew furent rémunérés mensuellement pour créer des gravures d’après 12 dessins de Pougny, en faisant des pochoirs pour les colorier. Et Ksana de dire à la fin de ce travail :

«Eh bien maintenant, c’est Pougny qui les a faits » (p. 272).

Ils donnèrent tous ces travaux à la BnF où leur ami Jean Adémar était conservateur. Or Adémar et Ksana étaient membres du Collège de Pataphysique, ce qui expliquerait, selon les deux artistes, qu’Adémar accepta ces gravures bien qu’ils lui aient dit que c’étaient eux qui les avaient faites.

Cardin et Bograthew affirment aussi qu’ils furent témoins de la façon dont Ksana reconstruisait des œuvres de la période russe d’après des photographies.

« Ses conceptions de la moralité étaient très relatives »

déclare Bogratchew (p.274)

Jean-Claude Marcadé, 20 décembre 2025

-

EVGUÉNIA PÉTROVA (1946-2025) nous a quittés

EVGUÉNIA PÉTROVA (1946-2025) nous a quittés

Une des grandes figures de stature internationale du monde des arts russes, Evguénia Nikolaïevna Pétrova, est décédée à Saint-Pétersbourg le 14 décembre 2025. Elle avait été pendant des décennies, à partir des années 1990, l’âme de toutes les grandes expositions d’art russe en Europe, aux États-Unis, en Eurasie jusqu’en Chine. Elle était non seulement une organisatrice très stricte non seulement des nombreux autres musées, Palais ou Jardins pétersbourgeois dont elle avait la charge, mais était elle-même historienne de l’art. Elle formait avec le directeur du Musée national russe Vladimir Goussiev, lui aussi historien de l’art, et le directeur des éditions du Musée national russe, « Palace Editions », Iossif Kiblitzky, un trio qui a joué un rôle de première importance dans la connaissance de l’art russe non seulement à l’étranger mais aussi au Musée national russe qui a organisé des expositions mémorables, grâce à uneéquipe exceptionnelle de curateurs. Cela n’a pas manqué de susciter des jalousies+

Paix à votre âme, chère Evguénia Nikolaïevna!

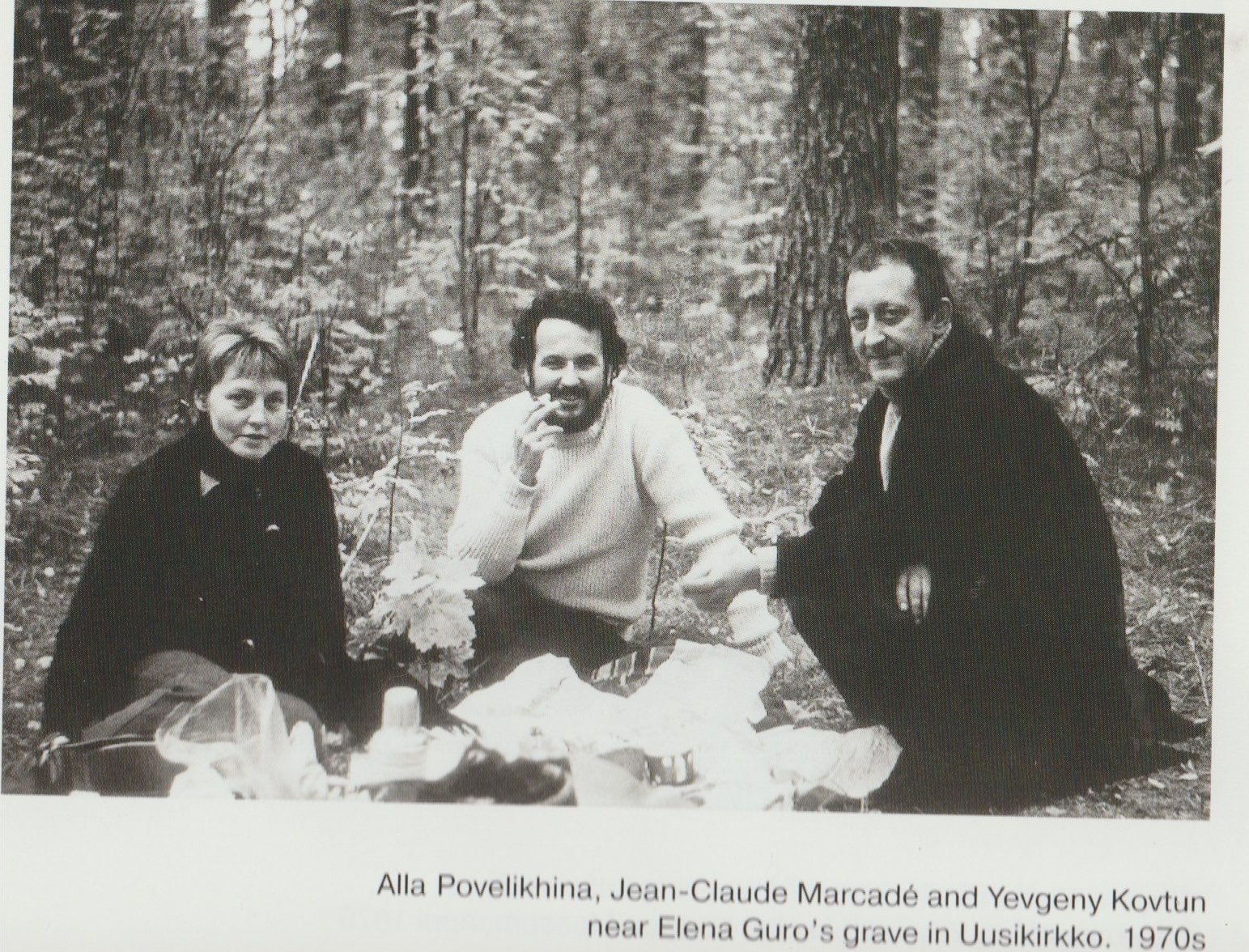

Jean-Claude Marcade et Evguénia Pétrova à la Fondation Proa à Buenos-Aires en 2016 -

KSEVT en Slovénie : Malevich’s « Victory over the Sun »

KSEVT en Slovénie : Malevich’s « Victory over the Sun »

Mikhail Matyushin’s opera Victory over the Sun marks an important date in the evolution of 20th century art. It is the first truly cubo-futurist dramatic work to have been staged. Its authors are some of the most prominent representatives of “budetlyan” [будетлянский] art, i.e. Ukrainian and Russian futurist art. The transrational poet Velimir Khlebnikov provided the prologue, his friend Aleksei Kruchenykh, also a transrational [заумный] poet and theorist, is the author of the libretto, the music is by composer, instrumentalist, painter and theorist of painting and music Mikhail Matyushin; the stage and costume designer was Kasimir Malevitch. In a single act, a single performance, these four artists wanted to show the force and the validity of conquests of the art of the future.

Victory over the Sun received two performances on 3 and 5 December 1913 at the Saint Petersburg Luna Park Theatre under the auspices of the left-wing society of painters “the Union of Youth” that also financed another “budetlyan” production, Mayakovsky’s Vladimir Mayakovsky. A Tragedy staged on 2 and 4 December, with sets and costumes by Filonov and Chkolnik.

The decision to organise these events had been made at the “All-Russian Congress of the Bards of the Future” held in a small Finnish village between 18 and 19 July 1913. This meeting, pompously called “congress”, was in fact nothing more than a get-together of the three leaders of “budetlyanism” [будетлянство], Matyushin, Kruchenykh and Malevitch.

The manifesto published on this occasion is a declaration of war to the whole world, affirming that “the times of slaps in the face have come to an end” (an allusion to the budetlyan manifesto and collection published at the close of 1912 A Slap in the Face of Public Taste [пощёчина общественному вкусу]) and announcing the arrival of “the outragers” and “horrifiers” who would shake up the world of art. After calling for the destruction of “the pure, clear, honest and sonorous Russian language” that had been castrated by diehard literary men and for the destruction of logic, common sense, symbolist reveries and elegant beauty, the manifesto set itself the goal “to pounce upon the ramparts of artistic feebleness, the Russian theatre, and to transform it profoundly”.

While it is certain that Marinetti’s “Manifesto of Futurist Playwrights” published in 1911 was known to the budetlyans [будетляне], the latter retained only the general notion of refusing to dwell on the past and the provocative tone, adapting their rupture with theatrical routines to the Russian artistic reality. The “budetlyan” theatre was to sweep away not only the naturalistic, eclectic traditions, the pompous style dominating at the time, but also the inner realism of Stanislavski’s Moscow Art Theatre, as well as the stylised symbolism of Meyerhold’s Alexandra Theatre in Saint Petersburg.

Victory over the Sun thus represents a complete rupture with the prevailing dramatic concepts at the beginning of the 20th century. The opera was the fruit of six months of joint efforts. It was staged by means of improvisation as, after paying large sums for the location of the theatre and the scenery, “the Union of Youth” no longer had sufficient funds to bring in professional actors. That was why amateur students participated in the production. Only two of the leading roles were played by experienced singers. The choir counted seven people, “only three of whom could sing”, according to Matyushin. There was no orchestra, just an out-of-tune piano brought in on the day of the rehearsal. There were a total of two rehearsals, dress rehearsal included! It bears a closer resemblance to what was called “happening” or “performance” in the second half of the 20th century.

The opening night caused a “major scandal”, with one half of the audience shouting: “Down with the futurists!” and the other half: “Down with the sensationalists!” Nevertheless, says Matyushin, nothing could undo the powerful impression that the opera had made, “such was the inner force of the words, so powerful and frightful were the scenery and the budetlyans that had never been seen before, such were the softness and suppleness of the music filling the words, the scenes and the futurist strongmen who had defeated the sun of cheap appearances and lighted their inner light”.

By taking on the sun, the budetlyans strived to crush one of the most powerful, the most universal mythic and symbolic images across centuries and cultures, one of the most characteristic images of figurative thought. It would be pointless to recount the history of mankind’s mythology of the sun, from ancient times to the symbolists at the end of the 19th and the beginning of the 20th century. One of the characters in the opera declares:

“I won’t be caught in the chains of

Beauty’s snares [силки]

the silks are preposterous

the ruses crude” (scene 6)[1].

The sun is nothing but a pretext for people to be slaves to the world-illusion. Its roots “have the rancid taste of arithmetic”, there is nothing but the darkness of reality outside:

“Our physiognomy is dark

Our light is within

We are warmed by the dead udders

Of red dawn” (end of scene 4).

Victory over the sun is a victory over the past and therefore the rediscovery of fundamental freedom. Rid of the figurative jumble, one feels at ease. The blankness “ventilates the whole city, everyone breathes easier”. With the fall of the sun, the weight and gravity of tangible reality, of the past “full of the sorrow of errors, of the breaking and bending of knees” disappears. One’s memory is stripped of useless rags. Defeating the sun, man is like “a clean mirror or a rich reservoir” reflecting only the blitheness and gratitude of goldfish!

Poetic desacralisation is the main cornerstone of Victory over the Sun. It is a way of reanimating the topics and subjects belonging to the sublime style, overloaded with the secular sediments of meaning, giving them a trivial, naturalistic, even vulgar tone. It has been justly noted that the poetic system of Russian cubo-futurism had absorbed the numerous desacralising, “deaestheticising” elements of French poetics, from Baudelaire and Rimbaud to Mallarmé, Tristan Corbière, Charles Cros or Jules Laforgue. Consider, for instance, the following verses by Corbière:

You think the sun fries for everyone

These greasy scraps of stirring fat, inundated by a flood of gold?

No, the rain falls down on us from the sky.

From the dramatic point of view, we witness the same kind of desacralisation. The title indicates the cosmic challenge of the opera; the battle of the new titans – the new budetlyans, the strongmen of the future – with the god-Sun is treated in a grotesque fashion. Victory over the Sun is a “travestying tragedy”. The characters have no story. They are merely “types”: Nero-Caligula is the old aesthetics ridiculed to excess; the Cowardly are all those who prefer their spiritual comfort to the hard, dark and powerful truth of the only light within them; the Fat Man is the crowd of the cunning, the sly who think only of taking advantage of everything without concerning themselves with anything, it is the vulgar materialism, etc. The people of the future have several faces: the Strongmen [силачи] (strength), the Time Traveller (audacity) played by Kruchenykh, the New, the Sportsmen, etc.

There is no dramatic progression. The six scenes succeed each other according to the method of a mosaic. The two “dramatic” events are the taking of the sun in scene two and the plane crash in the last scene, evoking the accident that almost claimed the life of futurist poet and aviator Vasily Kamensky in 1911. There is nothing that triggers these events. Every scene is a pure, autonomous act.

As called for in futurist theatre by Marinetti, Victory over the Sun rejected psychology in favour of “physical folly” that destroys all logic, multiplies the contrasts, ironically disintegrates “all the worn-out prototypes of the Beautiful, the Great, the Solemn, the Religious, the Ferocious, the Seductive and the Horrifying” and “makes the incredible and the absurd sovereign rulers on the scene”. Marinetti’s great and visionary allegoric poem Let Us Kill the Moonlight (1909), a sort of wild futurist airplane, had provided some of the basic elements for Kruchenykh’s libretto: the taking of the sun, “the Pure free of all logic” waging a war of salvation against the hideous plague of “the Gouty” and “the Paralytic”, the intoxication of aviation, “the pitiful sun, decrepit and chilly”, defeated by “the furious copulation of battle”. The sun was always defeated by Marinetti, in his poetry written in French, La Conquête des étoiles (The Conquest of the Stars), 1902, Destruction (Destruction), 1904, La Ville charnelle (The Carnal City), 1908, as well as in his prose; in the novel Mafarka le Futuriste (Mafarka the Futurist), 1909, the sun must be overthrown by the new Prometheus, half-human, half-airplane.

As one of the Russian pioneers in malevitchian studies Evgeni Kovtun wrote, the last step in the path towards suprematism was the scenery of the opera Victory over the Sun. In the sketches preserved, we see that the quadrilateral is the basic form of six designs. Inside this quadrilateral there is another quadrilateral in each scene that is like the centre in which alogical cubo-futurist elements are to be fitted. In the sketch of scene 5, these figurative elements have disappeared. The central quadrilateral is cut diagonally into two sections, one black and the other white. It is not a square but a quadrilateral resembling a square, creating the impression of a « partial eclipse », a theme that insistently comes up in Malevitchian alogism in 1914 (the two most well-known examples are An Englishman in Moscow, Composition with the Mona Lisa or The Aviator).

There is no doubt that the production “gravitated towards abstraction”. It represented the birth of “the square” that was to close in all the pictorial representation of the past in a symbol giving rise to considerable developments. This symbol, the black quadrilateral, “the royal infant”, “the icon of [our] times” is further elaborated in the mazes of Malevitch’s pictorial alogism between 1913 and 1915.

In his letter to Matyushin of 27 May 1915, Malevitch asks him to reproduce the sketch for the last act in which victory over the sun is achieved on the cover of an anticipated second edition of the Victory over the Sun libretto that was never published: this sketch for the final scene represented a black square, “the germ of all possibilities”, “ancestor of the cube and the sphere”, and Malevitch adds:

“This design will have great meaning in painting. What was created unconsciously bears uncommon fruit.”

The evolution towards the eruption of non-objectivity [беспредметность] is established in the costume sketches. They are also conceived on the basis of alogical cubo-futurist elements:

“The masks concealing the faces transform the actors and denaturalise them like the costumes of Oskar Schlemmer in the Triadic Ballet in later years.” (Denis Bablet)

Like the scenery, the surface is made up of geometric designs, painted here in clear and contrasting colours. Again, black and white play an important role but, in this case, in relation to other colours. In scene one, the walls of the box were white and the floor black. The costume sketches for the Futurist Strongman [будетлянский силач], Nero, the Time Traveller, the characters in the scene, are also in black and white.

The most astonishing costume sketch is without a doubt that of the Pallbearers appearing in scene 3 of the opera. For this scene, the walls and the floor were completely black. The body of the pallbearer is a “black square” that is a figurative evocation of the extremity of a coffin but already suggests the meaning ascribed to this image in Malevitsch’s works between 1913 and 1915, namely the utter intrusion of the absence of objects. The “black square” carried like a flag in the sketch for the Pallbearer marks the birth of suprematism in 1913, as Malevitch had always maintained.

In the twenty sketches used for the performance in 1913 preserved in Saint Petersburg Museum of Theatre and Music, the characters are conceived like primitively geometrised mannequins. They are constructions of geometric designs, some of them painted in bright colours: lilac pink, red, green, blue, yellow. These coloured surfaces stand in contrast to the black and white appearing in all of the sketches. These cubo-futurist robots may be regarded as part of a range of exaggerated parodies of characters from Alfred Jarry’s Ubu Roi to Appolinaire’s The Breasts of Tiresias. The drawing for the Cowardly reduces geometry and colour to their simpler expression. This laconism announces the constructivist theatre of the 1920’s that would find lessons of economy here.

One of Malevitch’s major contributions to Victory over the Sun is the scenographic use of light. Malevitch used projectors to portray the disappearance of objects, their reduction to nothingness, their dematerialisation. Poet Benedikt Livshits provides an account of the embryonic abstract character of the performance:

“Within the limits of the box, the pictorial stereometry took form for the first time; a rigid system of volumes was established, minimising the random elements imposed from the outside by the movement of human bodies. These bodies were broken up by beams of light. They alternately lost arms, legs, head, because, for Malevitch, they were only geometric bodies yielding not only to decomposition into elements, but also to complete disintegration in the pictorial space. The only reality was the abstract form that had swallowed up all the satanic vanity of the world, leaving nothing behind.”

On the basis of Victory over the Sun and the creation of suprematism, the space of the world emerges through “the colour semaphore in its infinite abyss”. Having reached zero with the “black square”, that is, Nothingness as “the essence of diversities”, “the non-objective world” [беспредметный мир], Malevitch explores the spaces of Nothingness beyond zero. The suprematist scenes establish a decisive break with the world of objects; they create a space that is analogical to that of the world, a space where there is no weight or gravity, up or down, right or left. The non-objective space fills up with more and more cosmic bodies that emit their own light, have their own radiation, forming new pictorial constellations each time.

The suprematist brilliance is the establishment of a difference between the support medium and the pictorial surface in the complete integrity of flatness. That is what produces this immateriality, this feeling of freedom in relation to earthly abstraction. The Suprematist Painting of the Peggy Guggenheim Collection in Venice is particularly telling of such malevitchian poetics. All quadrilateral designs are as if concentrated around three green, black and blue trapezoids. Some geometric units intersect, others are placed alongside each other. And yet, they are all on the same plane without any attempt on the part of the painter to use Euclidian stereometry. They are all different and the same. We are dealing with a new suprematist device heralded by the famous 1920 text, Suprematism, 34 Drawings:

“The suprematist device – if we can call it that – will be a unified whole without any joints.”

A painting like the one in Venice announces the interplanetary cities conceived by the author of “planits”. Malevitchian suprematism aims to defeat chaos, disorder, the entropy of nature by favouring the formation of a new cosmos, free of figurative weight.

The work Supremus N° 58. Yellow and Black is a sort of street map seen from a plane. These combinations of rectangular forms were the basis of numerous architectural designs. The curve of the grey-yellow targe (shield) is the curve of the Universe as a result of the gravity of quadrilateral designs. This figure of a rounded shield is also featured in Supremus N° 56 that is perhaps the most complex whole of the suprematist universe. Several units float around the central unit intersecting the canvas diagonally. While the quadrilateral form dominates, it is animated by the blue curve of a “targe” represented by a red triangle, a black ellipse, a green circumference and a grey half-sphere, all small in dimension. None of the elements is more important than the others, whatever their size.

It is evident that the theme of Victory over the Sun had continued to haunt Malevitch after 1913 not only because of the spatial developments of suprematism of which I have provided some insights, but also because Kruchenykh’s libretto was restaged, without the music, in Vitebsk in 1920 by the group Ounovis, “the Affirmators-Founders of the New in Art”, the suprematist school formed around Malevitch. One of his disciples, Vera Yermolayeva, collaborated in the making of the production. Another one of Malevitch’s disciples El Lissitzky used the motifs of the Victory over the Sun in 1923 for a performance that was never staged and made lithographic sketches of figurines representing the characters of the libretto using suprematist geometrised forms. They were designs of mechanic dolls, more decorative and narrative that the 1913 malevitchian cubo-futurist robots, but highly visually effective owing to the finesse of the design and the harmony of colours. Lissitzky was, after all, a trained engineer.

With its few remaining elements, Victory over the Sun continues to astonish and shock us to this day. Its obvious nihilism is the affirmation of the triumph of vital energy in man, ready to face and take on the cosmos. And finally, this performance from a hundred years ago calls for us to throw away the crutches of fantasies and illusions, lighting only the light that shines within us.

Jean-Claude Marcadé

November 2013

[1] All the citations from the Victory of the Sun are taken from the English translation by Larissa Shmailo [Translator’s note].

-

SAMUEL ACKERMAN ET LE DIALOGUE PICTURAL AVEC LE SACRÉ ET LE POÉTIQUE

SAMUEL ACKERMAN ET LE DIALOGUE PICTURAL AVEC LE SACRÉ ET LE POÉTIQUE

« La poésie ne s’impose pas, elle s’expose »

Paul Celan (26.3.69)[1]

Les liens de Samuel Ackerman avec Israël, la Terre Sainte, se sont noués tout d’abord dans l’imprégnation, à travers la liturgie, les textes, la méditation, de la Tradition juive dans son Ukraine natale, dans cette région des Carpates aux limites des mondes slaves, hongrois et tsiganes. L’artiste y a développé au cours des années 1970 toute une esthétique florale disant le monde dans des paraboles non figuratives dont la beauté vient d’un art consommé du dessin, d’une inspiration formelle issue en partie de l’art populaire houtsoule et du Vroubel kiévien[2]Le contact charnel avec la terre d’Israël, dès les années 1980, permit au peintre d’élargir sa vision picturale et de l’incarner dans une nouvelle lumière et un nouvel espace. Il poursuit, certes encore, son exploration de la floraison du monde et ses méditations en lignes symboliques et couleurs d’une très grande complexité, héritage de Vroubel, voire de Filonov, alternant avec des œuvres à l’iconographie beaucoup plus minimale, héritage du suprématisme de Malévitch qui est cité à plusieurs reprises. Le dialogue avec ce dernier n’a jamais cessé et l’on trouve des variations multiples du vocabulaire malévitchien : Красная заповедь , par exemple, mêle la « courbe de l’Univers» de Supremus N° 58 du Musée national russe et la répète, l’associant à la croix noire sur laquelle s’inscrit une autre métonymie malévitchienne de l’Univers, la «larme» de Супрематизм N° 55 du Musée de Krasnodar, transformée par Samuel Ackerman en tête de mort, faisant de cette oeuvre une synthèse suprématiste-alogiste. Cette même «courbe de l’Univers» à laquelle Malévitch donne dans une esquisse le nom polonais russifié de «targe, bouclier» [тарча][3] se retrouve dans Надсолнух (néologisme typiquement khlebnikovien, comme les aime le peintre[4]). Dans Супрематическая гора чашcomme dans Чаша лик, Радуга всекрасного ou Супрематические чаши, les éléments suprématistes sortent d’un calice, forme que l’artiste a privilégiée et utilisée dans de nombreuses variations. Ce calice, avec toutes les implications qu’il contient dans l’imaginaire judéo-chrétien, a été emprunté par Samuel Ackerman au calice de l’icône emblématique de l’art russe, la Trinité de l’Ancien Testament de saint André Roubliov, aujourd’hui à la Galerie nationale Trétiakov.

Cette icône a fait l’objet de la part de l’artiste carpatorusse d’un dialogue sous la forme d’une performance sur la terre d’Israël en 1980. Le sujet est judéo-chrétien par excellence, puisqu’il figure de manière symbolique «l’hospitalité d’Abraham», telle qu’elle est rapportée dans la Genèse (XVIII, 1-16) : trois hommes se présentent au Patriarche aux chênes de Manré – c’est «Yahvé [qui] se fait voir», dit le texte biblique, et Abraham se prosterne devant eux en leur donnant le nom d’Adonaï. La Tradition chrétienne a vu dans cette apparition des trois «voyageurs» l’image de Dieu en trois personnes, Elohim (c’est sous ce nom au pluriel que Dieu parle à Abraham dans le premier livre de l’Ancien Testament).

Ce passage de la Bible est donc partagé par la Tradition juive et la Tradition chrétienne. Un artiste, aussi profondément juif par tous les aspects de sa vie et de son art, que Marc Chagall a fait une interprétation personnelle de cet épisode dans plusieurs oeuvres sur ce sujet : les huiles gouachées sur papier pour l’illustration de la Bible en 1931 (Abraham prosterné devant les trois Anges, Abraham recevant les trois Anges, Nice, Musée National Message Biblique Chagall, ou les toiles Abraham et les trois Anges, version de 1940, coll.part., et celle de 1960-1966, Nice, Musée National Message Biblique Chagall). Chagall reprend dans son style primitiviste, celui du loubok russien, l’interprétation de l’iconographie chrétienne, à savoir l’égalité en forme et en dignité des trois anges.

Pour Samuel Ackerman, dont la poétique est à l’opposé, puisque son art refuse la figuration mimétique des êtres et du monde, même si çà et là il parsème ses surfaces picturales de personnages (lui-même, sa femme, ses filles), plutôt des pictogrammes en filigrane que de véritables «portraits». Ce sont ce que Marcel Cohen a appelé des «pictogrammes-signes», des «dessins qui sont parlants», qui «portent en eux-mêmes leurs significations.»[5] Le seul élément qui relie l’appropriation des thèmes judéo-chrétiens chez Chagall (souvenons-nous des dizaines de ses tableaux avec la Crucifixion[6]) et chez Samuel Ackerman, c’est la volonté de judaïser ou de rejudaïser des thèmes vétérotestamentaires que l’art chrétien a abondamment illustrés, alors que l’art juif, à cause de l’interdiction mosaïque, par peur d’idolâtrie, n’a pas développé systématiquement avant la seconde moitié du XIXe siècle de représentations plastiques.[7]

Et pourtant, depuis l’arche d’alliance aux extrêmités de laquelle des chérubins en or déployaient leurs ailes et l’ombraient (Nb, XXV, 18-20), depuis, à l’ère chrétienne, les fresques de Doura-Europos (245 après J.C.), les enluminures de plusieurs manuscrits hébraïques au Moyen Âge, la possibilité de représentations plastiques, autres qu’ornementales, n’avait cessé de se manifester. Le XXe siècle a vu l’épanouissement des peintres et des sculpteurs juifs qui ont participé aux mouvements esthétiques les plus divers. Il y eut même, au début des années 1920, des tentatives de faire apparaître un art national juif, que ce soit dans la Kulturlige à Kiev et à Moscou, ou encore à Berlin.[8]

Pour en revenir à Samuel Ackerman et à sa performance à Jérusalem à partir de l’icône de la Trinité de l’Ancien Testament de Roubliov, cette performance s’inscrit, d’une certaine façon, dans cette histoire de l’appariement des sujets chrétiens vétérostestamentaires à une vision juive. On trouve une démarche identique chez le poète de Czernowitz, Paul Celan, avec lequel Samuel Ackerman mène un dialogue intense. Souvenons-nous de la poésie «Du sei wie du» [Toi, sois comme toi][9] qui mêle un verset d’Isaïe (LX, 1) dans la version en vieil allemand de Maître Eckhart à l’allemand moderne et termine par l’hébreu transcrit en lettres latines «kumi ori» [Lève-toi, illumine-toi]. Comme l’écrit John Felstiner :

«Le poème de Celan part d’un mystique allemand qui prêche Isaïe, passe par un poète juif renouant son lien, et finit sur une image de la parole elle-même, étayant les ténèbres.»[10]

Il va sans dire que , sans se détacher le moins du monde, en quoi que ce soit, de sa tradition et de sa foi, Samuel Ackerman ne cherche aucunement à occulter ou à subvertir le message iconique pour lequel, au contraire, il manifeste, en tant qu’homme, le plus grand respect et, en tant que peintre, la plus grande admiration. Samuel Ackerman est un homme de son temps, tout en étant nourri des expériences picturales, religieuses, mystiques, poétiques du passé. C’est donc un dialogue qui s’est instauré entre lui et l’oeuvre sacrée de Roubliov. Le choix de Jérusalem est délibéré : il s’agissait de faire revenir la Trinité sur un lieu symbolique, celui de l’accueil de l’étranger. Pour l’artiste juif, Jérusalem représente précisément l’accueil de l’Autre. La performance, comme le montrent les oeuvres qui en ont découlé et les photographies, voyait le déploiement d’un rouleau sur lequel sont découpés des plans monochromes gouachés. Ces rouleaux sont sur la terre désertique, ocre, prête toujours, dans sa nudité, à être caressée par les souffles spirituels; l’artiste est debout, exerçant une cérémonie sacerdotale. Au début le rouleau est fermé. La première partie est un champ d’or – la lumière hiérosolomytaine; la deuxième partie s’enroule en laissant voir l’or; la troisième ligne se découpe en trois gouaches; la quatrième fait apparaître le quadrilatère (le Temple) de la terre de Jérusalem; le dessin du triangle sur le rouleau, l’autel et la coupe sont des éléments de l’icône de Roubliov que Samuel Ackerman reprend de façon récurrente, dans de multiples variations, tout au long de sa création; enfin, dans la dernière partie, le rouleau s’est réenroulé à partir des deux extrêmités, indiquant le carrefour des routes menant à Beer Sheba et à Bethléem. Beer Sheba est le lieu du pacte d’Abraham, le père des croyants, «là où il crie le nom de Yahvé, El’Olim, l’Él de pérennité» (Genèse, XXI, 33); Betthléem – c’est, pour les juifs, le lieu de la sépulture de Rachel, et c’est, pour les chrétiens, la terre de Judée d’où est sorti le Bon Pasteur.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

À partir de 1984, Samuel Ackerman est à Paris où il vit et travaille aujourd’hui, sans cesser de retourner régulièrement en Israël. Son espace intellectuel, toujours nourri des textes bibliques et de leur herméneutique juive, s’est confronté à la vie artistique mouvementée, contradictoire, exacerbée, sujette à des modes, de la capitale française où sont concentrées toutes les impulsions venues des quatre coins du monde. Il poursuit ici sa propre vision du monde, tout en maintenant un dialogue permanent avec des artistes, des écrivains ou des poètes, avec lesquels il se sent des affinités, en particulier avec Malévitch, Beuys, Benjamin et surtout Paul Celan.

Коллекционер Беньямин rappelle le séjour du critique allemand à Moscou où «il acquiert de nombreux jouets pour enfants, de spécimens en bois faits à la main, provenant de tous les pays de l’Union soviétique et qu’il chine sur les marchés et dans les échoppes»[11]. Il est clair que Samuel Ackerman trouve là matière pour son iconographie qui aime emprunter au mode de l’enfance toute une panoplie de signes picturaux, en particulier le motif du landau revient avec insistance, ou bien celui du nichoir à étourneau, de l’éventail. Le livre-dépliant Осеменение déploie tout le vocabulaire hiéroglyphique ackermanien : le landau, l’éventail, la dent-de-lion qui, en éventail, dissémine, sous le souffle du vent-excitation, sa semence, laquelle croît et finit en livre. Notons la convergence avec l’association par Paul Celan de l’inconscient à l’enfance : un poème du recueil Fadensonnen[Soleils de fil] ne dit-il pas:

Die Wahrheit, angeseilt an

die entäußerten Traumrelikte

kommt als ein Kind

über den Grat

[La vérité, encordée aux

reliquats oniriques désextériorisés

vient tel une enfant

sur la ligne de crête][12]

Dans plus de deux cents gouaches et huiles Samuel Ackerman a mené ce dialogue pictural d’une très forte originalité avec la poésie célanienne. Et cela de façon tout à fait autre que ce même dialogue qui est incarné dans toute une partie de la création du peintre allemand contemporain Anselm Kiefer. Anselm Kiefer a l’habitude de parsemer des oeuvres aux formats gigantesques de graffitis avec des citation écrites en cursive, allant de l’iconoclasme byzantin historique à Vélimir Khlebnikov. Les liens entre ces inscriptions et l’oeuvre peinte sont assez lâches et souvent arbitraires. Leur seule motivation est l’intérêt intellectuel de Kiefer pour la poésie, la philosophie, la théologie, voire la sociologie. Lui, l’Allemand aryen de culture catholique, s’est hardiment confronté à une pensée poétique ancrée à la fois dans la tradition allemande et la tradition juive. Il va de soi qu’Anselm Kiefer n’a pas pu se mouler dans tous les aspects herméneutiques de l’auteur de Die Niemandsrose [La rose de personne] ou de Sprachgitter [Grille de parole]. Parfois, il se contente de purs graffitis tirés de Lichtzwang [Contrainte de lumière] ou de Mohn und Gedächtnis [Le pavot et la mémoire]. Il privilégie la sublime Todesfuge qui lui permet d’en transcrire les éléments sémantiques et lexicaux avec son arsenal habituel de médiums puisés directement dans la nature ou dans la physiologie humaine : charbon, cendre, terre, sable, branches, fagots, métal, gomme-laque, paille, cheveux humains. Il s’agit d’une interprétation allemande, dans le style des grandes mythologies germaniques, des subtilités et de la polysémie elliptique de Paul Celan. Cela paraît évident quand on constate qu’il traite picturalement de la même façon le cycle issu de la Todesfuge et celui des Maîtres chanteurs wagnériens[13]. On comprend qu’avec cette série obsessionnelle, Anselm Kiefer veut démontrer non seulement l’horreur de la Shoah, mais aussi la culpabilité allemande. Et, en fait, comme l’a écrit Daniel Arasse,

«Kiefer continue Celan pour son propre compte.»[14]

Ce qui est, certes, le cas aussi de Samuel Ackerman qui n’illustre aucunement les poésie de Paul Celan, mais dialogue de façon congéniale avec un créateur qui vient de la même terre et du même complexe religieux juif que lui. Alors qu’Anselm Kiefer fait dans le gigantisme naturaliste non-figuratif, Samuel Ackerman est plutôt du côté de la picturologie d’un Paul Klee, créant sur des surfaces relativement restreintes (ce qui correspond aux espaces poétiques minimalistes de Celan) des univers chaque fois se suffisant à eux-mêmes et lourds de la multiplicité non seulement formelle mais également symbolique. Un exemple suffira à comprendre la spécificité de l’art ackermanien. La place de la végétation est très importante chez Paul Celan. Anselm Kiefer utilise ou bien des graines de tournesol ou bien de la paille ou bien du bronze et du plomb (Pour Paul Celan – Ukraine); Samuel Ackerman fait de certaines plantes des pictogrammes qui sont des traces calligraphiques et qui se transforment en différentes formes symboliques : la fleur de pissenlit (la dent-de-lion) qui s’éparpille au vent, le tournesol qui peut se faire bâton-bourdon des pasteurs bibliques ou des pèlerins d’aujourd’hui[15], ou telle herbe dont la tige se termine en étoile, le Maguen David, le Bouclier de David, auquel manque une branche, celle qui sera restaurée à la venue du Messie. Samuel Ackerman transcrit en signes aériens tout ce que comporte le mot récurrent chez Celan de «Halm» – tige frêle, délicate, fragile, promise à la caducité. Samuel Ackerman n’a pas besoin de «se judaïser» comme Kiefer : ce qui le relie à Paul Celan, c’est le lien charnel avec la Tora. On pourrait dire comme Peter Mayer dans son article

«Alle Dichter sind Juden»,

reprenant l’épigraphe que Paul Celan a mis en russe comme épigraphe de sa poésie Und mit dem Buch aus Tarussa [Et avec le livre venu de Taroussa] du recueil Die Niemandsrose la célèbre phrase de Marina Tsvétaïéva

«Все поэты жиды»,

à partir d’un vers de Marina Tsvétaïéva[16] :

«Le juif construit des parallèles, il voit tout dans des concordances […] Le poète s’assimile à un savant rabbin qui mentionne pour chaque passage de la Tora toutes les 49 significations»[17].

On pourrait dire la même chose pour les tableaux de Samuel Ackerman où s’entremêlent concordances et corrélations avec la Tradition juive, se conjuguant souvent à des allusions transparentes ou cryptées à la création d’autres artistes, surtout Malévitch ou Beuys. Il y a dans Samuel Ackerman du rabbi : chaque oeuvre est complexe, parfois obscure, appelant au commentaire et au déchiffrement ( l’ Entzifferung de Jakob Boehme), chaque oeuvre est un microcosme. Toute la création ackermanienne, et cela est un trait qui justifie tout son travail à partir de la pensée poétique de Paul Celan, est dialogique et intertextuelle[18].

Les références explicites de Samuel Ackerman à Paul Celan transposent en langage pictural les images poétiques de l’auteur de la Todesfuge, de Fadensonnen [Нити солнца], de Atemwende [Поворот дыхания], de Sprachgitter. La poésie Schiboleth a trouvé, de façon privilégiée, un écho dans l’iconographie de Samuel Ackerman : l’épisode du livre des Juges (XII, 5-6) où le mot «shibolèt» -épi, est déformé en «sibolèt» et provoque la mort. La parole est le lieu par excellence de l’existence et de la difficulté de son authenticité. Le poème commence ainsi :

Mitsamt meinen Steinen,

den großgeweinten

hinter den Gittern

schleiften sie mich

[Au milieu de mes pierres,

grandement pleurées

derrière les grilles

ils m’ont traîné][19]

Le sujet de la grille se transforme chez Ackerman en barrière, le plus souvent de bois (comme en Russie et en Ukraine). C’est la clôture, les barreaux, les barbelés. Un commentateur français a noté :

«La grille matérialise la séparation originelle dans le poème Schiboleth; on est coupé du ‘marché’, transporté dans l’ordre des mots, les ‘pierres’, dans une tonalité et suivant un rythme scandés par la division.[20]»

Le bois revient comme leitmotiv dans plusieurs gouaches de la série célanienne : Нерест солнца, Притча оград, У прорастающей тени, Равновесие сплетенного. Le bois est associé à la pierre, par exemple dans Каменная весть, Тень исцелания,Поспешная тень.

Dans Gespräch im Gebirg [Entretien dans la montagne], ce poème en prose faisant dialoguer le Je et le Tu, comme dans d’autres poésies comme Sprachgitter, Engführung [Strette] ou Schiboleth, Paul Celan revient avec insistance sur le motif des dalles et de la pierre qui «renvoient, par métonymie, au lieu originel de l’inhumanité»[21].

Citons encore :

Gras auseinandergeschrieben. Die Steine weiß,

mit den Schatten der Halme

[Herbe épelée. Les pierres blanches,

avec les ombres des tiges][22]

Ou encore :

Die Fliesen. Darauf,

dicht beieinander, die beiden

herzgrauen Lachen

[Les dalles. Là-dessus

pressées l’une contre l’autre, les deux

flaques gris-coeur][23]

Ou encore :

«Auf dem Stein bin ich gelegen, damals, du weißt, auf den Steinfliesen; und neben mir, da sind sie gelegen, die andern, die wie ich waren, die andern, die anders waren als ich und genauso, die Geschwisterkinder.»

[J’étais couché sur la pierre, en ce temps-là, tu le sais, sur des dalles de pierre; et à mes côtés, là, ils sont couchés, les autres, qui étaient comme moi, les autres qui étaient autrement que moi et exactement pareils, les fils de mes frères et soeurs.][24]

Cette communion universelle des êtres humains, au-delà de toutes les spécificités ethniques, religieuses ou philosophiques, traduite par le motif de la pierre dont sont faits les chemins de la vie et de la mort, revient également comme leitmotiv dans le cycle célanien de Samuel Ackerman. Rappelons aussi la coutume juive de déposer des pierres sur les tombes.

À la dalle de pierre est associée l’image de l’ ombre:

Und die Sterne, die du häuftest,

die du häufst :

wohin werfen sie die Schatten,

und wie weit?

Und der Wind, der drüber hinstreicht,

und der Wind :

rafft er dieser Schatten einen,

mißt er ihn dir zu?

[Et les pierres que tu entassais,

que tu entasses :

où jettent-elles leurs ombres,

et à quelle distance?

Et le vent qui passe dessus,

et le vent ,

raffle-t-il de ces ombres une seule,

la manque – pour toi?][25]

Dans Беременные тени, l’ombre est celle de Yahvé qui couvre le premier artiste Bésalél (Exode, XXXI); dans Поспешная тень, l’ombre de la dalle est en avant et annonce les Tables de la loi (la «schwebende Stein-Ikone»[la pierre-icône en suspension][26]). De même Нерест тени peut être lu à la lumière de la poésie de Paul Celan, tirée du recueil Atemwende :

In den Flüssen nördlich der Zukunft

werf ich das Netz aus, das du

zögernd beswerst

mit von Steinen geschriebenen

Schatten

[Dans le cours d’eau au nord de l’avenir

je jette le filet que toi

hésitant tu alourdis