Jean-Claude MARCADÉ

NICOLAS DE STAËL

UNE FULGURANTE QUÊTE DU VISIBLE

Essai monographique

8« La couleur est littéralement dévorée, il faut se retirer dans l’ombre des voiles, se cramponner à chaque plan à peine perceptible[1] »

1952-1953

L’année 1952 se passe dans la fièvre. La production est particulièrement importante — 242 toiles. Staël confirme le tournant qu’il avait pris en 1951 de ne plus fuir la figuration des objets, des personnages, des paysages, sans devenir pour autant un figuratif réaliste. Il continuera jusqu’à sa mort, en 1955, à transmuer le réel en pure picturalité, à être un figuratif abstrait. Comme l’a noté Bernard Dorival, il y a là une synthèse, cette synthèse que le peintre a lui-même formulée dans sa réponse à l’enquête de Julien Alvard et Roger Van Gindertael :

« Je n’oppose pas la peinture abstraite à la peinture figurative. Abstraite en tant que mur, figurative en tant que représentation d’un espace[2]. »

Et Van Gindertael de commenter :

« S’engageant de plus en plus fiévreusement, frénétiquement même, dans cette voie de la synthèse, il ne retient plus, des paysages, des objets et des êtres, qu’un signe[3]. »

Si l’on avait eu la tentation de voir une reproduction de toits dans telle toile intitulée Les Toits (Paysage ; Ciel de Lille ; Ciel de Dieppe) (1952, MNAM) ou Les Toits de Paris (Fontenay) (1952, coll. Mme Georges Pompidou), on est vite dégrisé en contemplant la toile intitulée Trois pommes en gris/Composition (1952, ancienne coll. Mme Maillard) où les pommes sont « figurées » par les mêmes « pavés » que dans telles compositions paysagistes de cette époque. Le tour de force de Nicolas de Staël, dès ce moment-là, c’est d’avoir su allier figuration et abstraction en une seule image totalement éloignée du réel et totalement immergée en lui. Matisse avait, certes, affirmé que « tout art est abstrait », car, dans le grand art, le pictural en tant que tel est au-delà ou en deçà de toute représentation. Mais, chez lui qui a été un peintre calligraphe, le contour des objets et des choses représentés n’ont jamais été dilués. Chez Bonnard, ils le sont et, en ce sens, l’acte créateur de Staël est plus proche de Bonnard. Mais plus proche ne veut dire en aucune façon qu’il lui ressemble en quoi que ce soit. Car Staël reste, dans sa « figuration », un abstrait.

Trois séries scandent cette année décisive pour la figuration abstraite du peintre : natures mortes, paysages et personnages. Il maintiendra ces mêmes séries dans l’année qui précède sa mort, mais le traitement, nous le verrons, sera déjà autre. En effet, en 1952, il poursuit le traitement matiériste de la toile comme précédemment. Au couteau à mastic avait succédé la truelle, comme le lui avait conseillé son ami Jean Bauret :

« Son couteau de vitrier engendrant des “biscuits”. J’ai essayé de le faire passer des “biscuits” aux lunes, des lunes aux péniches, des péniches aux bouteilles, etc. et il a pris l’habitude de prendre exemple sur les formes picturales de la nature au lieu de prendre des leçons dans les Cahiers d’Art. Le passage du “biscuit” abstrait à la ”lune” concrète est important[4]. »

Laissons la responsabilité à Jean Bauret de parler de « biscuits » pour la production staëlienne d’avant 1952 : cela ne veut tout simplement rien dire, c’est un « bon mot » absurde, il suffit de regarder les œuvres de l’époque de la non-figuration abstraite. Et puis Staël n’a pas attendu Bauret, nous l’avons vu, pour s’immerger dans le mur de la réalité d’où celle-ci surgit dans des variations toujours les mêmes et toujours recommencées. En paraphrasant Douglas Cooper, on peut dire que jamais Staël ne s’est départi d’une expérience visuelle qui absorbait formes et couleurs de l’objet, quel qu’il soit, et créait à partir de cette expérience des espaces inédits ayant, cependant, une consonance avec l’objet-prétexte[5].

Les paysages

Et Anne de Staël, dans un beau poème sur les espaces des paysages que le peintre parcourt en funambule, a ces mots :

« Le mur dont le revers, à l’instant de la ruine par un demi-tour de pierre dans la tombée, vient de face ; alternant face et revers ainsi qu’un damier noir et blanc — par une ascension de la jetée sans rien d’aile pour le transport un ressort de vivre se retend, se met en travers de la trajectoire de la chute, ne laisse pas passer — et cela rend les fonds doubles — renvoyant au mur comme on essaierait en vain de sortir de la fermeture des pierres[6]. »

Je voudrais citer ici l’analyse juste de Youssef Ishaghpour de cette nouvelle phase dans la création staëlienne en 1952-1953 :

« En 1952, et partiellement 1953, les tableaux sont donc le lieu de la tension entre la pure peinture et l’image. Figures au bord de la mer (1952) est totalement libre, par ses couleurs vis-à-vis d’un réalisme quelconque. Si l’on ne tient pas compte des figures, il devient difficile d’y trouver un équilibre formel, ou même un « déséquilibre » recherché. Du coup, les figures, construites par les plans colorés, d’un hiératisme monumental, pétrifiées dans leur mystère, semblent des colosses de Memnon dans un paysage lointain. Par contre, avec le Lavandou (1952), c’est la composition et ses couleurs joyeuses qui dominent et absorbent les figures complètement. Tandis que Le Parc de Sceaux (1952) — peut-être parce qu’il s’agit encore d’un paysage — présente une synthèse : la figuration y possède sa nécessité propre tout en étant construite par une logique compositionnelle indépendante, avec une gamme de gris et sans beaucoup d’empâtements[7]. »

Tout naturellement, les « paysages » de Dieppe, de Fontenay, du parc Montsouris, de Mantes, de Gentilly, de La Ciotat, du Lavandou succèdent aux murailles en mosaïque. Les compositions en damiers sont plus irrégulières, plus aérées. On voit déjà apparaître des ciels ; le ciel des Toits (huile sur isorel) du MNAM occupe les deux tiers de la toile, comme dans La Lune (1953, huile sur bois, coll. Françoise de Staël), comme dans le Ciel à Mantes (1952, ancienne coll. Theodore Schempp). Souvent les horizons sont bas. Je ne puis m’empêcher de voir dans toute une série de paysages de Nicolas de Staël, du Paysage de Normandie (1952, ancienne coll. Theodore Schempp) aux Marines antiboises de 1955 (cat. n° 1089-1092, 1094) une descendance de Caspar David Friedrich, en particulier (mais pas seulement) de la toile Der Mönch am Meer (1808-1809, Berlin, Schloss Charlottenburg). Et de me ressouvenir comment le sublunaire Kleist a regardé ce tableau de Friedrich :

« Comme il est magnifique de regarder au loin vers un désert illimité d’eau dans la solitude infinie au bord de la mer, sous un ciel gris. Et pourtant cela veut dire que nous sommes allés là-bas, que l’on doit en revenir, que l’on voudrait aller au-delà, qu’on ne le peut pas, que l’on a perdu tout pour vivre, et que cependant on perçoit la voix de la vie dans le bruissement des flots, dans le souffle de l’air, dans le mouvement des nuages, les cris solitaires des oiseaux […] Le tableau est là avec ses deux ou trois objets mystérieux comme une apocalypse, comme s’il avait les pensées nocturnes de Young, mais comme, dans son uniformité et son absence de rives, il n’a rien d’autre comme premier plan que son cadre, c’est comme si, lorsqu’on le contemple, vos paupières vous avaient été coupées[8]. »

Ce texte de Kleist est on ne peut plus près de ce qui transparaît dans le rapport de Staël et du paysage. Le paysage, qu’il soit maritime ou d’un coin de terre ou de ville, est traité en larges bandes colorées horizontales où toute vie humaine est engloutie, pour ne révéler qu’une nouvelle variation murale — ciel et/ou mer — qui nous dit, à la manière de Kleist, la solitude de l’homme devant le monde, son désir d’aller au-delà, mais aussi la perception à travers la couleur du bruissement de la vie. Van Dongen ne s’y est pas trompé :

« Quand je pense aux tableaux de Staël, je vois une ligne horizontale, un très vaste horizon. Au-dessus de cet horizon un ciel, immense, au-dessous, une prairie, simple tapisserie de verdure et de moire dont on a secoué les tulipes et les vaches blanches et noires… La mer s’est déposée dans les yeux de votre ami, grise et verte, j’ignore ce que sont ses colères, mais j’entends glousser, pâmer, sangloter son rire de gamin errant et géant[9]. »

On ne peut mieux exprimer combien les figurations abstraites de Staël sont habitées.

Notons que le dernier Rothko, celui des toiles à l’acrylique de 1969 « Untitled[10] », est comme un ultime avatar du tableau de Friedrich, par-delà Nicolas de Staël et ses ultimes Marines antiboises de 1955. Arno Mansar a montré que, dans ces paysages, il ne s’agissait aucunement de descriptions :

« La surface peinte apparaît progressivement comme un tissu de plus en plus conforme à l’apparence qu’en fournit la vision oculaire, mais aussi peut-être comme une broderie de signes pertinents sur la mer “intérieure” du peintre […] Ces toiles nous parlent de Nicolas et non de la mer, ni des cyprès, ni des escarpements ; pas d’un Nicolas anecdotique, même dans son paroxysme, mais de Nicolas peintre engagé, engagé totalement dans l’aventure de l’art de peindre au-delà des sujets et des prétextes[11]. »

Nicolas de Staël privilégie l’horizontalité mais les toiles de ciels sont verticales (Ciel à Honfleur, 1952, ancienne coll. Jacques Dubourg ; Ciel, 1953, ancienne coll. Paul Rosenberg ; Mer et nuages, 1953, ancienne coll. Paul Rosenberg ; Paysage, ciel gris bleu, 1953, ancienne coll. Paul Rosenberg ; ou l’extraordinaire La Lune, 1953, coll. Françoise de Staël), elles sont dans la verticalité comme Le Parc de Sceaux (1952, Washington, The Philipps Collection). Les nuances gris-bleu dominantes nous renvoient à la Manche ou à la mer du Nord, à Boudin, aux artistes hollandais ou belges. Arno Mansar cite Jan Van Goyen, Philips Koninck, Albert Cuyp tout en soulignant qu’alors que, chez ces peintres, « l’espace pictural reproduit une sorte d’atmosphère humide, on trouve chez Staël, à cette époque, une rugosité travaillée, des couches chromatiques empilées et la coexistence d’empâtements solides et de transparences fluides[12] ». De même, Arno Mansar fait remarquer que

« les paysages de 1952 sont cousins de ceux [de Constant Permeke], par exemple les marines de 1928 […] Accumulation des couches de peinture, pétrissement actif de la matière faisant apparaître raclures et griffures, disposition verticale des champs de couleurs et évolution de la toile vers une certaine dose d’abstraction colorée[13]… ».

Quant à Staël lui-même, il jette de façon négligente à Denys Sutton qui doit écrire un article, sans y donner plus d’importance :

« Vous écrivez autant que vous voudrez libre, vaste ciel, paysage-marine, Bonington, Corot, Lorrain[14]… »

Denys Sutton, dans la préface du catalogue de l’exposition londonienne de la Matthiesen Gallery en février-mars 1952, commente à sa manière :

« Staël a établi dans ces œuvres sa foi dans une œuvre tangible. Il a créé des “vues” qui existent dans cette brume légère ou cette semi-obscurité qui apparaît quand se mêlent la réalité et le rêve, ou dans la paix mystérieuse mais alerte d’un monde enneigé. Ce sont des peintures qui élèvent l’esprit à des sommets montagneux[15]. »

Ces références multiples à des peintres ne veulent aucunement dire qu’ils ont eu une influence directe sur Nicolas de Staël. D’ailleurs, qui sait ce qui se passe dans la mémoire plastique d’un artiste au moment où il crée ? Le sait-il lui-même ? Sans doute pas. Tellement d’impulsions venues du vécu, du vu, du rencontré, du lu, du rêvé s’entrechoquent dans le cerveau en feu du créateur. Et de ces myriades naît une œuvre à aucune autre pareille. Guy Dumur a bien résumé cela, quoi qu’en ait eu Staël lui-même, dans cette formulation :

« L’hérédité, les traits de ressemblance ne témoignent qu’une fidélité à la peinture, non aux peintres[16]. »

Tout est dit et les faux débats sur une synthèse éventuelle entre tradition et innovation, que le pourtant excellent par ailleurs Guy Habasque a soulevé si malencontreusement[17] (car elle trouvera des émules de talent bien moindre), ne tient pas devant l’évidence du pictural comme tel, dont les grands artistes sont les prophètes, au sens étymologique du terme, dans la mesure où ils atteignent dans ce pictural un équilibre miraculeux, équilibre non entre le nouveau et l’ancien, mais à l’intérieur même des tensions colorées et formelles de ce pictural. En ce sens, il est naturel que Staël ait adhéré totalement à la proposition d’Albert Béguin sur la peinture comme « connaissance picturale poussée plus loin[18] ».

Staël va quitter la gamme colorée nordique dans la seconde moitié de 1952 avec la Provence, la Méditerranée, puis en 1953 le voyage avec sa femme Françoise et Pierre Lecuire en Italie (Florence, Venise, Milan, Ferrare, Bologne, Ravenne), puis, à nouveau, de façon pratiquement permanente, l’imprégnation provençale à partir de juillet 1953, avec l’intermède italien, surtout sicilien, d’août-septembre de la même année, l’achat du Castelet de Ménerbes en novembre.

Au début, la palette reste encore très retenue. Des gris, gris-bleu uniques dans la peinture[19], « cassé-bleu » selon René Char, mais déjà pointent de fortes associations coloristes — orange–noir–bleu–jaune or dans Paysage avec soleil (1952, cat. n° 366) ou rouge–blanc–noir–vert dans Gentilly (1952, ancienne coll. Jacques Dubourg).

Il y a bien entendu, dès le début de l’année, l’irruption de contrastes coloristes forts dans les natures mortes et surtout dans la série exceptionnelle des « Footballeurs ». Nous y reviendrons plus tard, nous attachant ici à la série des paysages de 1952-1953. C’est en mai 1952 que la lumière méditerranéenne provoque un choc décisif : « Quelle lumière nom de Dieu — inouï », jure-t-il à Denys Sutton depuis Bormes[20]. Et, à son marchand de tableaux Jacques Dubourg, depuis le Lavandou :

« La lumière est tout simplement fulgurante ici, bien plus que je m’en souvenais. Je vous ferai des choses de mer, de plage, emmenant l’éclat jusqu’au bout, et des choses d’ombres nocturnes[21]. »

Et, au début de juin, de Bormes, à ce même Jacques Dubourg :

« Bon, le travail par priorité, ça va à peu près malgré les deux ogres de ce pays merveilleux, Cézanne et Bonnard, dans les pattes à chaque virage ; rien à faire, ils en ont mangé et pour plusieurs générations avec des appétits de dieux grecs.

À part cela, les contrastes sont toujours aussi violents et frappent la lumière avec cette violence à l’éclat pur qu’ils n’ont pas soupçonnée ni l’un ni l’autre, je n’en ferai peut-être rien[22]… »

Ce texte fait apparaître la volonté farouche de Nicolas de Staël de dire par la peinture le monde méditerranéen selon sa vision à lui, selon son prisme à lui, selon son appétit à lui. Bien que Cézanne, Bonnard et d’autres (Van Gogh, Matisse) aient « occupé la place » avant lui de façon indélébile, le défi qu’il assume totalement, jusqu’à l’épuisement de tout son être physique, moral, intellectuel, spirituel, c’est de poursuivre son rêve, son idéal (deux mots qui reviennent souvent sous sa plume) jusqu’à la suprême simplicité de la présentation de « la lumière avec cette violence à l’état pur ». Sur le vif, il fait étude sur étude, mais les tableaux, c’est à Paris qu’il les réalise :

« Il me faut du recul, tous les reculs, celui de mon atelier, celui des rideaux à Matisse ouverts, fermés, à chaque instant, et le calme[23]. »

C’est bien d’abstraction au sens le plus absolu qu’il s’agit ici. Ce n’est pas le plein air des impressionnistes. C’est l’extraction méditative de ce qui reste dans la mémoire plastique du vécu visuel. Comme dans l’abstraction, il n’y a pas représentation du monde mais présentation. Il s’agit aussi d’une libération du regard en direction de l’être par la mise entre parenthèses de l’étant, pour parler comme Heidegger :

« C’est par la mise entre parenthèses de l’étant que le regard est rendu libre pour l’être[24]. »

Et ce sont les somptueuses toiles peintes sur le motif ou à Paris après l’expérience méditerranéenne et provençale. Les études comme Marine au Lavandou (1952, coll. part.), Marine (La Ciotat) (1952, galerie Natalie Seroussi) sont polychromes. Les toiles comme Ciel rouge (1952, The Walker Art Center, Minneapolis), Paysage du Lavandou (Paysage ; Méditerranée) (1952, ancienne coll. Jacques Dubourg), Bord de mer (1952, Milwaukee Art Museum) traduisent la violence du choc qu’a eu sur Staël la lumière méditerranéenne à « la versalité insupportable[25] » :

« L’éclat est un peu violent dans le changement de chaque instant mais cela fuse[26]. »

Ou encore :

« Au bout d’un moment la mer est rouge, le ciel jaune et les sables violets et puis cela revient à la carte postale de bazar mais ce bazar-là et cette carte je veux bien m’en imprégner jusqu’au jour de ma mort. Sans blague c’est unique René, il y a tout là.

Après on est différent[27]. »

A-t-il peur de cette violence qui fait chanter les rouges comme dans les icônes byzantines, qui fait coexister des bleu-gris, des rouges chauds, des violets, des mauves et des noirs, dans la lignée de Jawlensky ? En tout cas, en 1953, les paysages provençaux de Nicolas de Staël reviennent à une gamme plus retenue, plus « cézannienne » toutes proportions gardées (il avait particulièrement été retenu par Les Grandes Baigneuses du musée de Philadelphie en mars 1953 et avait également admiré les Cézanne de la collection Lecomte-Pellerin), presque nocturne : Ménerbes (1953, coll. part.), Paysage (1953, ancienne coll. Jeanne Bucher, cat. n° 372), Paysage (1953, cat. n° 673) et l’admirable Paysage au nuage (1953, coll. part.). Comme si Staël avait ici fondu ensemble le bleu cézannien, le bleu de Delft avec son propre « cassé-bleu » et son gris-bleu.

À propos de cette phase intermédiaire entre les fulgurances coloristes de 1952 et les transparences des séries siciliennes de la fin de 1953, Germain Viatte résume son caractère presque provisoire :

« Le séjour de Lagnes, qui lui avait été facilité par René Char, est important. Staël s’attache définitivement à la lumière du Midi de la France, peint de nombreux paysages, incertains parfois, mais qui témoignent de recherches variées, lumineuses, avec quelque prédilection, au détriment de la couleur pure, pour les pâtes épaisses nourries de “fonds de pots”, restes coagulés de peinture qui diffusent des lueurs d’ambre ; constructives, dans l’agencement nouveau d’éléments directement empruntés au réel, arbres, maisons, montagne[28]. »

Il est d’ailleurs significatif que les lettres de Lagnes ne comportent plus, comme lors des séjours précédents dans le Midi, aucune notation concernant la véhémence de la couleur et de la lumière. À René Char :

« C’est fou la richesse du pays au point de vue formel […] Il y a du marbre, de la pierre, du bois de toutes sortes, même du buis d’excellente qualité[29]. »

Ce rapport au rythme formel plus qu’au rythme musical lui est visiblement donné par la rencontre à Lagnes avec Jeanne Mathieu, la fille des amis de René Char, qui lui sert de modèle. Alors qu’aucune liaison n’a eu lieu entre elle et lui, Staël manifeste un enthousiasme, dont on comprend la portée a posteriori, car il est grevé de tout ce qui fait le démon de midi chez un homme approchant la quarantaine, malgré la vie conjugale et familiale réussie (Gustave naît le 13 avril 1954). Le 20 juillet 1953, il écrit à René Char de Lagnes :

« Jeanne est venue vers nous avec des qualités d’harmonie, d’une telle vigueur que nous en sommes encore tout éblouis. Quelle fille, la terre en tremble d’émoi, quelle cadence unique dans l’ordre souverain.

Là-haut au cabanon chaque mouvement de pierre, chaque brin d’herbe vacillaient au rythme libre, grave et dont le souffle par instant suspendu, une dureté de la matière éternellement dure s’éternisait, à cet instant-là, à son pas.

Quel lieu, quelle fille[30]. »

Il y a une ruse inconsciente à parler de l’éblouissement de toute la famille Staël à la présence de Jeanne Mathieu. De ces ruses qui s’inscrivent, sans qu’on n’y prenne garde, dans son moi (les mensonges dont parlait Jeannine Guillou dans sa lettre à Olga de Staël).

Plus que la couleur, pendant cet été 1953, le peintre voit « la cuvette du Vaucluse à l’infini, de bons rochers, du marbre blanc, trois ou quatre essences de bois différentes et la mer verte dedans[31] ». Ou bien :

« Le Paradis tout simplement avec des horizons sans limite[32]. »

L’apparition de la figure

Le grand choc visuel de l’année 1952 — cela a été souligné par l’artiste lui-même et à l’envi par tous ses exégètes —, ce fut le spectacle nocturne d’un match de football au Parc des Princes, au printemps.

Le choc fut non seulement d’ordre formel — thématique — rythmique mais également d’ordre coloré. Écoutons Staël relater l’événement à René Char :

« On ira voir des matches ensemble, c’est absolument merveilleux, personne là-bas ne joue pour gagner si ce n’est à de rares moments de nerfs où l’on se blesse.

Entre ciel et terre, sur l’herbe rouge ou bleue une tonne de muscles voltige en plein oubli de soi avec toute la présence que cela requiert en toute invraisemblance. Quelle joie ! René, quelle joie !Alors j’ai mis en chantier toute l’équipe de France, de Suède et cela commence à se mouvoir un tant soit peu, si je trouvais un local grand comme la rue Gauguet je mettrais deux cents petits tableaux en route pour que la couleur sonne comme les affiches sur la nationale au départ de Paris[33]. »

Vingt-cinq toiles (petites études et grands tableaux) furent exécutées par le peintre sur le thème des footballeurs, un ensemble unique dans l’art du xxe siècle, d’une vigueur sans pareille dans la pose des larges tracés, leur juxtaposition, leurs puissants contrastes colorés. Sans doute avait-il dans sa mémoire plastique l’exemple prestigieux de la série « L’Équipe de Cardiff » de Robert Delaunay en 1913 qui, par une convergence curieuse, se réfère explicitement et implicitement à l’art de l’affiche, comme l’a fait Staël dans sa lettre à René Char citée plus haut : « Que la couleur sonne comme les affiches sur la nationale au départ de Paris » !

Or Delaunay, lorsqu’il peint sa série « L’Équipe de Cardiff », « regarde aussi l’art frontal des panneaux-réclames qui envahissent le paysage urbain. L’intérêt particulier qu’il manifeste pour l’affiche s’inscrit, avec celui pour l’avion et le sport, dans la logique du “peintre de la vie moderne”. Cet intérêt se nourrit des dialogues fertiles avec Guillaume Apollinaire et Blaise Cendrars, tous deux acquis à l’assimilation des nouvelles techniques de communication visuelle[34] ».

Cependant, même s’il y a eu quelque impulsion venue du sujet de Robert Delaunay, la visée et la réalisation de Staël sont totalement différentes. Alors que Delaunay reste dans une figuration semi-cubiste avec l’apport simultanéiste et orphiste, utilisant des affiches réelles et des éléments tirés de l’environnement parisien (tour Eiffel, la Grande Roue), Staël élimine totalement tout élément « anecdotique ». Il reste, par excellence, dans ce que j’ai appelé la figuration abstraite. Aucune caractérisation d’ordre sociologique, psychologique, descriptif, des masses colorées en mouvement, qui sonnent et s’ajustent en mosaïque comme dans les tableaux-murs précédents.

Encore une fois le sujet-prétexte est là pour que se reflète dans l’œil de celui qui contemple le mouvement luminescent de la matière, sa « sonorité » (« que ça sonne » !). Germain Viatte parle d’« ensemble ambitieux, qui paraît être comme une traduction musicale du spectacle[35] ». Ce sont des juxtapositions de « moellons » qui construisent les mêlées des joueurs, de grands étalements. André Chastel souligne la parfaite maîtrise des moyens expressifs de Staël, qui apparaît plus précisément dans la série des « Footballeurs » :

« L’extraordinaire Parc des Princes /ou Les Grands Footballeurs [1952, 200 ´ 350 cm, coll. part., cat. n° 418] fait coïncider la bataille des formes sur la toile et celle des joueurs sur le stade, l’insertion parfaite d’une bataille dans l’autre, avec une entente des deux principes présents dans la composition comparable à celle de La Grande Jatte ou, puisque ce rappel plaisait à Staël, des batailles d’Uccello[36]. »

Les nombreuses petites études à l’huile qui entourent la pièce maîtresse qu’est Le Parc des Princes/Les Grands Footballeurs (il n’avait fait une œuvre de ce format monumental qu’en 1950, avec sa Composition grise [200 ´ 400 cm] de l’ancienne collection Denys Sutton, cat. n° 257) ne sont pas à proprement parler des études préparatoires, elles ont leur autonomie, alternant des fixations du mouvement dans une masse centrale compacte (Parc des Princes, 19 ´ 23,7 cm, cat. n° 402 ; Footballeurs/Les Petits Footballeurs, 34,5 ´ 27 cm, ancienne coll. Jacques Dubourg ; Footballeurs, 22,5 ´ 16,3 cm, coll. privée, cat. n° 410), et des fixations plus statiques (Footballeurs, 25 ´ 32 cm, ancienne coll. Estorick ; Footballeurs/Composition 1951 ; Lavandou, 65 ´ 81 cm, coll. Fondation Pierre Gianadda). Écoutons Arno Mansar :

« La vingtaine de petits formats offre un véritable festival où dominent les bleus et les rouges, parfois mis en valeur par des touches de jaune, de blanc, de vert, et toujours travaillés de façon à rendre vivants ces empâtements typiques du travail staëlien[37]. »

Pour le monumental Parc des Princes (Les Grands Footballeurs), l’artiste a utilisé des outils inhabituels (un morceau de tôle, de larges spatules[38]) et Pierre Lecuire nous a laissé une description de l’atelier pendant ce travail :

« Tout son atelier était encombré d’ébauches de toutes dimensions, inspirées par ce spectacle, ici le chef de l’équipe, là le défilé des joueurs sur la pelouse, là l’extraordinaire ciseau d’un joueur près de tomber. Tout, comme flambé, dans des accords bleus, rouges, des ciels, des hommes articulés violemment, le mouvement compartimenté et général, verts, jaunes, une espèce de “conquête de l’air”[39]. »

Le Parc des Princes (Les Grands Footballeurs) est un des joyaux de l’art du xxe siècle, sinon de l’art universel. Il s’agit d’une grandiose fugue, au sens étymologique du terme, quand un thème fait alterner ses variations qui semblent se finir, apparaissent ici, disparaissent là, reviennent. C’est un ballet de formes géométrisantes. Anne de Staël a indiqué le caractère fugué de la série des « Footballeurs » :

« On remarquera l’évolution des petits tableaux […] qui conduisent au grand Parc des Princes. Ils sont notés dans un mouvement de course des couleurs qui doivent se saisir et se dessaisir l’une l’autre comme une prise de ballon momentanée […] La première impression doit se démultiplier en durée. Durée allongée à celle du matériau qui leste le fugitif[40]. »

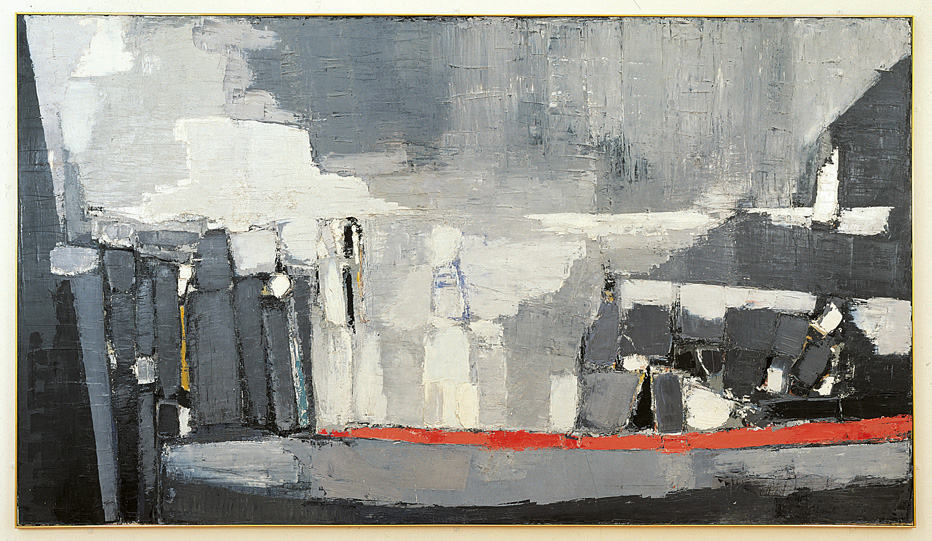

Le même caractère musical imprègne profondément, et pas seulement à cause du sujet, les toiles consacrées aux orchestres. C’est la monumentale toile L’Orchestre du MNAM (1953, 200 ´ 350 cm) qui inaugure un nouveau cycle qui s’achèvera avec le Concert, la magnifique œuvre ultime de 1955. L’Orchestre est peint à un moment où il fréquente le salon de la mécène de la musique, en particulier contemporaine, Suzanne Tézenas et le Domaine musical de Boulez. Est-ce sous l’influence de la musique ascétique de Webern et de Boulez, ou des pièces pour piano de Messiaen auréolées des bruits de la nature, qu’il choisit pour cet immense tableau un chromatisme en camaïeu gris-blanc-bleu-cassé, avec, aux deux extrémités, des touches discrètes mais efficaces de jaune et de noir ? Sans doute. Car, pour Les Musiciens. Souvenir de Sidney Bechet (1952-1953, MNAM), il revient aux couleurs violentes des « Footballeurs » avec la présence dominante de larges bandes verticales rouges et jaunes. Du point de vue de la construction de la surface de la toile, des objets et des personnages, c’est le même jeu des unités colorées en moellons rectangulaires de différentes grandeurs. Comme dans Figures au bord de la mer (Composition ; Composition rouge ; Jour de fête) (1951, Düsseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen) où triomphe cette fois la non-figuration abstraite, alors que dans Les Musiciens. Souvenir de Sidney Bechet, la figuration est plus forte tout en restant totalement abstraite.

Staël voulait réaliser, avec Char et Boulez, un ballet autour du thème du yéti, l’abominable homme des neiges, dont, on s’en souvient, Char avait vu les traces dans les dessins du peintre pour ses poèmes. On ne s’étonne donc pas que Staël ait poursuivi son exploration du monde des figures par un essai inspiré par l’opéra-ballet de Rameau Les Indes galantes. Ses deux grandes toiles sur ce sujet sont liées formellement au cycle des « Footballeurs » : il y a le même écrasement des figures qui sont immergées dans la pâte picturale ; les unités colorées tendent à briser la tendance géométrique et à privilégier des coulées « informelles » qui annoncent celles de ses modèles et des « Nus » ; les modèles sont sa femme Françoise, sa fille Anne, l’amie de René Char, Jeanne Mathieu.

Les Figures (1953, 162 ´ 114 cm, cat. n° 577) sont un exemple magnifique de cette inauguration d’un cycle inspiré principalement par la figure féminine. En 1953, avant et après le voyage en famille en Sicile, Staël peint 18 études et tableaux à l’huile de modèles féminins et surtout de nus. Le Nu-Jeanne(Nu-debout) (1953, ancienne coll. Paul Rosenberg) est, poétiquement parlant, une réplique de la toile Les Indes galantes de l’ancienne collection Theodore Schempp. Le corps est immergé dans une aura à la fois irréelle et très sensualiste, dans la pâte colorée et dans la pose de cette pâte très énergique mais tendre. Il n’y a pas dans les nus de Staël de sensualité de type occidental, où la chair est toute frémissante du pinceau amoureux du peintre, de Cranach à Picasso. L’érotisme staëlien est plus proche de celui de l’école russe du xxe siècle, même s’il en diffère par la visée picturale, de Larionov marqué par le primitivisme archaïque ou de Tatline marqué par la peinture d’icône. Étude de Nu (femme lisant)(1953, cat. n° 716) est très proche des nus tatliniens. Pierre Lecuire a bien vu cet au-delà de la chair :

« Une chair, très chair picturale, très chair charnelle. Une chair qui ne raconte pas d’aventures, pas de coucheries avec la peinture, mais chair illimitée[41]. »

Ce n’est pas une peinture des carnations, des poses voluptueuses ou des actes amoureux, c’est un jaillissement d’émotion et de vertige comme dans le très beau Nu debout (1953, coll. Barbara et Peter Nathan) où la passion du peintre est révélée par la traînée de feu qui incendie le corps et se répercute sur le spectateur. Tout cela étant fixé dans cet au-delà qu’est le geste pictural. Staël a pu lâcher :

« Les femmes, il faut en faire quelque chose qui ne bouge pas mais vraiment pas, vraiment plus, dans les livres comme dans les tableaux ; elles vous empêchent bien assez de dormir dans la vie comme cela. Il faut les figer sans les figer[42]. »

Encore la dichotomie : la vie et l’art, vécu et poïétique. En somme, Dichtung und Wahrheit !

À la différence des Russes, cependant, Staël ne transforme pas ses modèles en signes emblématiques : elles sont de pures manifestations de l’ardeur picturale, de son rêve, de sa visée de l’idéal. Et le grand historien de l’art et homme de musée que fut Bernard Dorival a bien formulé le caractère passionnel de l’acte créateur staëlien :

« Il a, de la peinture, un sens trop viscéral, un amour trop charnel, pour que tout ce qu’il peint ne soit pas seulement de la peinture, rien que de la peinture, et une peinture où rien puisse s’égarer pour le dénaturer. Il secrète, il saigne la peinture. Et sans doute le fait-il pour cette seule raison qu’il ne voit, qu’il ne sent, qu’il ne pense qu’en peintre. Il est de la race de ceux pour qui, de Vélasquez à Courbet et à Manet, peindre cela ne peut être — à l’intérieur d’un système qui s’appelle précisément peinture — qu’exprimer une expérience sensible exclusivement aux lignes, aux couleurs, aux formes, aux lumières. Le signe, chez Staël, est signe pictural et signe qui picturalise. Non que l’artiste ne soit un homme — et un peintre — qui réfléchit, qui éprouve, qui aime ou déteste, qui souffre, qui a, des murs, du monde, de la vie, de Dieu, une certaine idée. Mais toutes ces expériences ne s’expriment chez lui que picturalement[43]. »

J’ai tenu à ne pas couper cette citation malgré sa longueur car, si elle s’applique de façon admirable à toute l’œuvre de Nicolas de Staël, elle permet de comprendre l’enjeu des nus du peintre, ce genre ayant une place particulière dans l’histoire de la peinture. Dans la série des études de 1953 (cat. n° 708 à 718) où les femmes étendues ou assises sont en différentes poses, il s’agit de « signe pictural », de « signe qui picturalise », selon l’excellente formule de Bernard Dorival.